一、语音形式:韵律的江河化变奏

以我对康琪先生创作风格的理解,我知道他的诗歌语言拒绝晦涩的书面化实验,一直在追求一种可吟诵的“声腔美学”,其韵律设计暗合江河的流动节奏。他的许多诗歌都是可以朗诵的。

在《春江变奏曲(三首)》中,《跨越圌山关》里的“圌山关,九节十八湾,/个个湾里有机关”,就是采用民谣的叠句结构,“湾”与“关”的尾韵往复,形成了歌谣体的复沓,模拟水流迂回的有节律的声响;而“上有铜炮三十六,/下有铁炮六十三”的数字对仗,则以铿锵顿挫模仿炮火与浪涛的撞击。这种韵律并非单纯的形式游戏,而是将地理空间转化为声学空间,使历史战役的轰鸣在语音层面复活。

在《中秋:江河月》中,“落日,将长江、大运河滔滔/汇流的波光,涂抹最后的辉煌”,首句“滔滔”“波光”的叠韵词如浪花轻溅,次句“涂抹”“辉煌”的仄平转换则似余晖渐沉。诗人善用虚词调节呼吸节奏:“从江入河,或者/由河进江的舟楫”中,“或者”的插入延展了行句的跨度,模拟舟楫在河道交汇处的徘徊。

这种“刚柔并济”的语音特质,自由诗中的弹性声腔,恰如有评论家所言:“既有江河的磅礴,又有倾听的细腻”,在形式上已先验地指向“倾听”的主题。

二、声音意象:历史的听觉象征系统

诗集以“倾听”为名,暗示声音是诗人解码江河的核心媒介。其声音意象构成三重象征:

一是自然声响作为创伤记忆的载体。

《又见黑白版画〈渔光曲〉》中,版画的线条被听觉化重构:“线条上挂满的/却是大江深沉的喘气声”。喘气声——这一生理性音响,将母亲河的生态创伤转化为可感的身体痛楚;“渔网钓钩经年累月恣肆”的包围声、“失眠的大江在深处/疼痛”的拟人化低吟,使环保主题超越视觉描述,直抵听觉共情。

二是历史回声的语音还原

《一个赵宋后裔的感怀》以声音碎片重织历史:“岳飞在临安落下的冤泪/早已风干”是泪滴蒸发的寂静;“金兵的铁骑速度太快/未待我遥望故国,膻风即掠过中原”则以“膻风”的掠响暗示入侵的猝然。诗人如声学考古学家,在“梅雨江南”的当代雨声中,辨听千年血泪的共振频率。

三是工业声响对田园牧歌的改写

当“耕田嘞嘞”的农歌在《对牛唱歌的南乡犁田手》中渐弱,诗人捕捉到机械时代的声景置换:“机耕手与大功力拖拉机/渐渐成为南乡田间的主角”。传统山歌的虚词韵律(“咿——啊——喔——”)与内燃机的轰鸣在诗中形成对抗性声部,农耕文明的退场由此获得声音的悼亡仪式。

三、朗诵性:大众诗学的声觉实践

康琪先生坚持诗歌的“可读性”和“可诵性”,实为对现代诗过度书面化的矫正,其朗诵性包含双重意图:

一是声觉大众性的美学。《春江变奏曲》组诗被广播主播马婵朗诵传播,印证了赵康琪先生诗歌语音的剧场实力。而在《大运河的旋律——致作曲家印青》中“古老的京口闸,在大江与运河汇流处/向你敞开船工号子的血脉偾张/和渔歌千里悠扬。碧流滔滔用来/将不会干涸的节奏、韵律、歌唱/慷慨装进你年华深处的行囊”的抒情句式,最后以爆破音制造高潮,“已置身于一部史诗的旋律上/深情跌宕”,呼应康琪先生“俯首甘为孺子牛”的创作观:朗诵时的声波振动,使诗歌从私语走向公共仪式,践行其“诗为大众而作”的信念。

二是方言音律的地域编码。镇江方言中有些字一直保留古入声,在《珍珠吟(三首)》中,《访镇江赛珍珠故居》里的“她童稚时用乡音‘过家家’”,引入镇江方言词汇;“麦芽糖和芝麻糕”的舌尖音模拟童谣的黏着甜味。而“麦芽糖”用短促的读音,前字急收后字舒展,形成声调落差。当该诗被译成英文并摄制视频,方言语音的流失恰与赛珍珠“思念中国故乡时的孤独”形成隐喻互文,揭示声音对文化根性的承载。

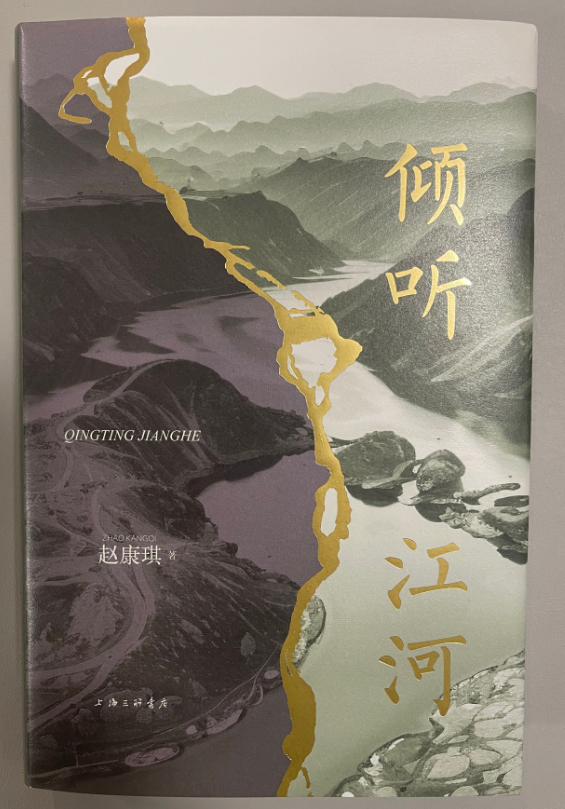

总结康琪先生诗歌的语音艺术,我的比喻是以声波为探测仪的一种打捞行动。当《梦溪琴社听琴》中琴弦让“淤塞的清溪在七根弦上流淌”,或《大运河的旋律》将运河波涛谱成“一部史诗的旋律”,诗人向我们证明:江河的魂魄不在沉默的典籍中,而在声波震颤的瞬间:“确信,它是家的怀抱”(《中秋:江河月》),这句“确信”,正是语音锚定存在的终极抒情。在AI朗诵普及的当下,《倾听江河》提醒我们:诗歌的声觉密码,诗歌在声音维度释放的最大表现力,仍是人类接通大地心跳的脐带。