2019年,朱婧出版了小说集《譬若檐滴》,这是她由“萌芽”时期的青春式写作后阔别十二年的归来,时间的力量和影响强大到令人生畏,面对截然的话语环境、社会现实和自我面貌,重新出发的朱婧在写作的心境与理念上已不可与旧时同日而语。这种变化也可以从她两部小说集的序言和后记中窥见一斑:

最初的爱,最初的伤害,最初的纪念,最初的梦想,这一切,是故事隐秘的主题。我一直想用自己的文字,回溯一些时光,找到我们记忆深处的片段——那些从来没有被弄脏的美好,那些我们拒绝去触摸的疼痛。

我想慢一点,我不怕慢,我要多花点时间,给小说更多一点东西。

写作的冲动已异于少年时,我似乎失去了那种一气呵成的能力与灵心,变得钝感和缓慢,对于想写的人和事,有时会停留在思考的层面很久。想象力和轻盈感那种我曾认为对小说来说至关重要的东西,依然是我渴望的小说的质感,但我也不畏惧停留、盘桓,甚至繁复和求证。

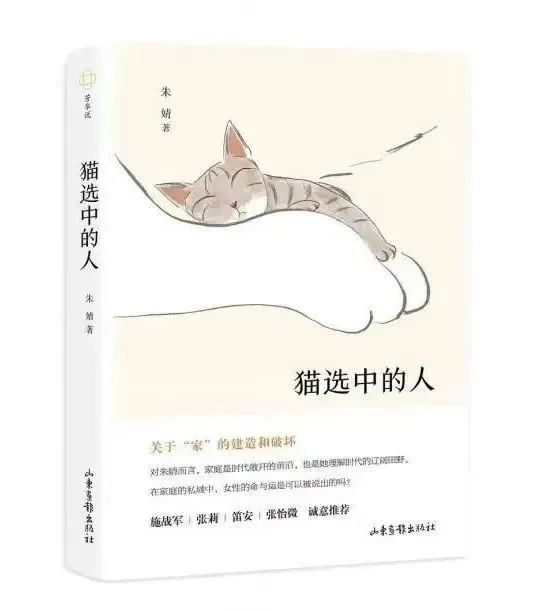

从“没有被弄脏的美好”到“更多一点东西”,朱婧在最普通不过的人生日常里沉淀自我,在独属于她的个体生命体验中思索意义,然后,她带着小说集《譬若檐滴》与《猫选中的人》小心翼翼地向我们缓缓而来。

与之同来的还有朱婧凝视一般的目光。这里的凝视首先是一种词源意义上的,它指向一种持续、专注而细致的眼光,有鲜明的方向,有汇聚的能量,也有直达本质的精准,更重要的是,还有慈爱的同情与共鸣。在朱婧热切的注视中,现代爱情故事、人伦情感困境、被遮蔽的女性经验轮番登场,直陈当下。朱婧由细微处入手,用典雅清淡的诗性语言慢慢拆解、细细琢磨,试图经此羊肠之道找到一种通达世界的普世道义,为在当代社会中浮浮沉沉的无数你我带来疗愈人心的慰藉。

《猫选中的人》 朱婧 著

1.“细路秘径”:关系的辩证法

南京师范大学何平教授在谈及朱婧的写作时曾说,朱婧感受现实、感受世界的计量单位和别人是不同的,是微米级的。诚然,如果说朱婧这间隔十二年的写作有什么一以贯之的统一性的话,那最显在的便是这种体察之微与书写之细腻。她总是以毫米甚至微米级的细微去打量和研究身边一切具体的飘忽的隐蔽的眼神、情绪、动作与氛围,敏锐捕捉那些不被人察觉的毫厘之末,并不厌其烦地一遍遍描摹,在翻来覆去的来回交织中抓住一瞬间的闪光和阴影,而这也是朱婧和其他青年写作的最大区别。

关于当下的青年写作,一个普遍的看法是他们有意或无意地避开了宏大性叙事,而呈现出多样化、散状化和碎片化的面向,他们的写作没有一个中心,各忙各的(何平),或者倾力于梦境、幻想,或者集中于“去历史化的历史”(行超),又或者沉醉于技术性,总体而言,更加关注个体经验和精神真实是一个整体的倾向,而朱婧小说的独特性也在此有了凸显。她的故事和人物永远是附近的,触手可及的,从不脱离常规空间,她的聚焦方式是拉近直到不能再近的一个个放大的特写镜头,从不避讳细处的缺陷与瑕疵,用她自己的话说,她想写的和所写的是我们生活中的无数“微芥”,在她看来,这种细之又细、微之又微中掩藏着最大的真实,它们能够连接起更加悠远的时空和更加阔大的世界,最终达到一种“神矣圣矣”的境界,“我在文学生活中所遭遇的和被吸引的正是这样一种不惧微芥、神矣圣矣的时刻”。

这种对“不惧微芥、神矣圣矣”的追求与执念决定了朱婧的写作只能是一种慢写作,她沉浸于自己的节奏与韵律,执拗地书写着她的心中所想与心之所向。而在她的小说中,微芥不是一个呼吸、一个念头或一根发丝、一个线头那样简单,还统一于一种外在呈现,即所谓的关系书写。

关系既指事物之间的相互作用与相互影响,也指人与人之间的社会交往与互动方式,在社会学的观点看来,比如费孝通先生认为,社会关系是以自我为中心向外一层一层推开的,有如石子投入水中形成的一圈圈波纹,并由此形成了一种基于私人联系的差序格局。虽然此番论述针对的是传统乡土社会,但放到朱婧这里仍然是合适的,因为朱婧对关系的书写十分贴合了上述私人性与波纹说,她在小说中以家庭为中心,以一个个人物为支点,像打磨一颗多棱体的钻石一样,从不同的视线、多种的面向、错落的角度和多样的色彩上仔细地推敲琢磨,将爱情、亲子、师生、手足之情等延展在各个层面,并通过孤独、失落、焦虑、痛苦等情感的浇筑形成审美的涟漪。

两性之爱是朱婧小说一贯的主题,从校园纯爱到中年之爱再到夫妻之痒,各种样态的爱情都可以在此找到对照。圣洁与堕落之爱的《水中的奥菲利亚》,年轻的教师想为受权力所迫失去纯洁而跳湖自尽的女学生抗争,但终于困于现实压力被迫妥协,却在经年之后也变成了以权力求取声色之美的同谋者。只此一人的《安第斯山的青蛙》,世事变迁中只有小仙女听到他的骑青蛙翻越安第斯山脉的故事会笑得留下眼泪,那是对新鲜灵魂的回应。甘苦并济的《危险的妻子》,多年夫妻生活中,出现的变化不仅有墙上的斑点、脸上的过敏颗粒,还有遗忘的你我。松动欲裂的《我的太太变成了鼠妇》,“像风吹过了的瓷裂,生活展露出的细小破绽,打破了完美”,幸福的幻景已不再,“我已经迷途,却无法知返”。在关于爱的展览中,一幅画、一只狗、一个笑话、一个斑点、一把钥匙、一次过敏,都变成了潜藏的爱的隐喻,在看似几无波澜的日常生活之下波涛汹涌,叩问着爱的本质与生活的真相。

来自于个体真切的生命体验不断反哺着朱婧的创作,带来具体而鲜活的另种气象,体现在她最近的小说中,便是对亲子关系的探问。《猫选中的人》中,因偶然来到阳台的一只玳瑁猫,他和妻子开始每晚下楼散步喂猫,在发现有两只一样的小猫、小猫怀孕等插曲中,他回想起自己的母亲,回望那以为不曾拥有但却隐于角落与灰尘之中的母子之情。借由怀孕小猫的投射,他想到了妻子肚腹的柔软,也想到了生命早期与母亲遥远的相处时光片断:久卧在床的虚浮影像,对母亲层层叠叠的恐惧与怨恨,稻子收获时节母亲为他烘烤的爆米花,青色夜幕下共享的晚餐,以及母亲去世时对未能建立亲密关系的遗憾。在动物与人、过去与此刻的两条线的叙说中,关于不被“看见”的母亲,关于母子关系的记忆与想象猝不及防般向他扑面而来,这种不假外力下的自然真实而充满力量,不仅为小说提供了坚固的情感根基,也给阅读它的每一个人带来结实的冲击与余韵:“可是母亲,母亲如何和自己相关?”

从早期的小说集《关于爱,关于药》到最近的《譬若檐滴》和《猫选中的人》中,朱婧小说中有一类叙事引人注目,爱上学生的老师(《半转》《细路秘径》《水中的奥菲利亚》),与仰慕老师的学生(《一日与永恒》《先生,先生》),虽然爱的含义不尽相同,也或许夹杂了人伦、权力等多种要素,但总体而言,朱婧小说中的师生关系更加贴合于一种成长叙事而非爱情叙事,师与生之间是启蒙者与被启蒙者、指引者与迷茫者的对位,听来似乎仍不脱教育小说的套路,但朱婧却开辟了另一种书写路径。《天使的救济》中,阅览室老师安详蒙福的体态、柔和的声调和坦然的眼神、为我留下的微微发白的草莓,使“我感知到的是我单薄的胸腔里剧烈跳动的心脏、我血管中奔腾的血流和我作为我这一个真实的、不容逃避的存在”。在朱婧这里,知识的传达是次要的,不在课堂之内,而在理解之上,真正实现教育之一个灵魂摇动另一个灵魂本质的是在一个个纯粹眼神和体谅微笑中细密堆积起来的对独立个体和独立人格的尊重与关爱,也是在对这种尊重和关爱的感知中青春才完成了成长。

假如抛开对关系所指涉的人的执着,朱婧的小说中还存在着另一种相互呼应与彼此对照,不仅指向人,更指向生存、意义和人之为人的根本,在这些关系的表述中正潜藏着作者本人的价值取向和情感密码。

《在那天来临以前》讲述了一个在丧失中创造的故事。“我”和男友钧在意外中迎来了一个孩子,又意外地失去了他/她,为生命补上圆满的希望让“我”每每奔跑于医院之间,而一场变故带来的远不如表面那样轻微,而是深入肌理,沁入灵魂。一方面是男友和家人对一个称职妻子与称职儿媳的催促,使“我”成为一个具体而抽象的容器,感情渐渐失序。另一方面,对一个仅存在五十多天的胚胎,“我”却深深地遗憾与怀念,短暂的为母经历也使“我”开始回望自己的原生家庭。父亲和母亲从最初的抱怨争吵到歇斯底里地扯破脸皮,再到毫不迷恋、不顾及女儿的各自出走,与他人同居继而组建新的家庭,一个三口之家就此轰然崩塌。然而,破裂的碎片却在各自展开新生活后复归平静与安详,丧失的一切渐渐回来,“我”也在这个过程中收获了另一种新生,就像德博拉·利维所说,“我必须先熬过自己所经历的丧失,找到可以涤荡丧恸的日常仪式”。因着孩子的失去,“我”也重新发现了母亲,母亲旧时的棉质内衣扣子光滑的触感,帮母亲缠绕旧毛衣拆出的毛线,母亲曾亲吻的额头和头发,以及一张艺术照,“化妆术和专业相机放大了我和母亲如此相像的额头、眼睛和好似微微被吓住的敏觉神情”。这些便构成了独属于“我”的日常仪式,可以用来抵抗逝去的孩子与亲情,正如“我”追随的年轻女老师所说,“丧失的过程,也是可以有创造性的”。

朱婧用一种聚合式的创作能量将她的人物包裹住,又带我们在悄无声息中一层一层地揭开,小说依然选择了多线的叙事,孩子—“我”—母亲组成一组对应关系,爱在失去中完成了重生,父亲、母亲和“我”各自出走的家庭在另一种意义上完成了新的组建,而这种组建在经历了丧失的锻造后更加结实坚固,虽然无形却是更加实在的联结。至此,朱婧在这篇小说中便完成了丧失—创造、出走—归来两组对位,并且依靠具体入微的生活细节和瞬间场景注入了充实与信誉,小说的现实力量得以彰显。

类似的对应关系还有《光进来的地方》,小说以妻子突然去世,丈夫在葬礼上发现儿子的眼光在追逐另一个男人开始讲述,然而妻子和另一个男人的故事并没有成为故事的主角,而是笔锋翻转,描述失去妻子后的丈夫用回忆重新勾勒生活的细节,在丛林一起骑大象,怀孕后一起去医院做B超,每周末团聚的温馨场景一一浮现在丈夫的脑海。从这些记忆的回望中,丈夫重新认识了妻子,终于认识到“我以为她给我的人生打开一道缝隙,但是她投入的是一束光”,并实实在在地为夫妻间尚没有一次撕裂灵魂的争吵而叹惋,发出“我们的婚姻生活那么短暂,可我是在妻后的岁月学会了与她日日相对”的灵魂之憾。这种失去与创造的关系在朱婧其他小说中也多有体现,如《鹳》写失去丈夫的妻子,《先生,先生》写失去老师的学生,《影》写失去孩子的父亲等,之所以如此着墨,大抵是因为朱婧在此间寻得了一种如释重负,生活中有如此之多令人神伤的痛楚,我们所能依凭的不过是个体独属的细密而绵长的关于爱的私密体验。

总之,通过关系的辩证法,朱婧以显微镜式的细与小,深入当下社会生活的肌理,以家庭为切口,从具体的人与物出发,拆解与解析普通人的日常瞬间,典雅节制的叙述与简淡的故事情节背后,浮动的却是暗流汹涌般的深刻精神震颤,焦虑、恐慌、疑惑与挣扎,而在震颤之外,朱婧帮我们找到一束光、一根线,带我们浮出水面,重获自由。

2.“光进来的地方”:一种精神烛照

朱婧带我们找到的是怎样的一束光,是女性主义的吗?朱婧的凝视是否是文学理论意义上的,是对权力和父权的反凝视吗?

从早期开始,朱婧小说中往往出现的是一个女性的叙述者,到了小说集《猫选中的人》中虽然也出现了一些男性叙述视角,如《我的太太变成了鼠妇》《影》《葛西》等,但关于女性群体独特的恋爱、婚姻生活体验却是始终在场的永恒话题,也正因为此,我们在她的小说中发现了女性主义或者更确切地说女性意识的身影。

《危险的关系》中“三十一岁的责任包括:保持身形,吃少一些,以及教细仔认识数字”,《影》中“我”的妹夫在失去女儿的过程中才一点点“获得父性”,这些只言片语或许还只是浮于表面,稍显隐晦,但到了《在那天来临以前》,小说则将生育权的争夺这一男女根本差异摆到了面前。完美契合的一对男女措手不及地失去了他们的孩子,试图重新投入新生命的创造,想象中的易如反掌却遭到了挑战,强迫刚失去孩子的母亲去参加另一场庆祝新生的社交,指责在肚腹上的打字习惯,一次次没有结果的诊疗终于使“我”变成了一个生育机器,情感渐渐被抽离耗损,最终磨掉了自我。再到《葛西》中,这种女性意识则跳出语言,直接显现为故事的结构。梨落在导师的学术权力下无可反抗饱尝痛苦,她灵魂最后的希望和栖息地在“我”,但,导师却是“我”的父亲。朱婧在小说最后设置的反转,“是梨落先开口了”,这简短的七个字展现出的是父子两代对女性美好的权力与情感暴政,自此,梨落只能生活在深渊之下。

这些小说显示出了朱婧对现代社会女性境遇的深情关注,对女性在社会现实中承受的来自阶级、性别、身份和权力的多种重压,朱婧感同身受,并一样地无奈甚至愤怒,她选择讲述,选择用自己的文学的方式让它流露笔端。但是,朱婧这种彰显出女性意识的写作能否称之为女性主义的写作,在我看来却是尚不足以下如此论断。在作为《猫选中的人》代后记的文章《置换、替代与再创造的创伤叙事》中,张怡微指出了朱婧的女性主义写作实践的不彻底性和性别意图的保守性。之所以出现这种论断,我想主要在于朱婧并没有呈现出女性主义的写作自觉,她的小说、她的人物、她的情节并没有体现出明确的诉求,她的语言及语言背后也找不到激烈尖刻的批判,反抗性并不是她的着力点。在朱婧这里,这些女性只是身边无数人中的一个,既是单独的个体,也是拥有共同生命体验的“我们”,重建一种结构秩序、阶层秩序不是她的目标,也不是她所认同的解决之道。朱婧想要做的只是真实细腻地展示这些女性和男性的面貌和神情,不漏掉一条细纹、一次微笑、一声叹息,提出问题,然后回到问题本身,在扭结缠绕中理出一个头绪,寻找一种具有恒久支撑力的所谓“道义”,而这种道义并不会因历史、政治或技术的变革而变质,相反,却是恒常不变的。朱婧在小说中为我们摹画出了这种恒常不变。

《那只狗它要去安徽》讲述了两个被时代抛弃的人。在优渥的家庭环境中成长的“我”在大学毕业后放弃了理所当然的体制内工作,而瞄准时代之机毅然开了一家网络公司。十五年之后,“我”并没有成为商业大亨,也在与好友的竞争中失去了一位理想的结婚对象,就这样,“我”仍然守着自己的小公司,仍然孑然一身。绿在这个城市最好的大学最好的专业读书,十五年后她没有成为行业精英,而是一个在银行工作的普普通通的单身职业女性,用自己的积蓄买了一间不大的房屋,同时在相亲市场被明码标价。两个人在十五年后重逢,惊异地在对方身上发现了自己的不妥协和坚持,生活重新焕发生机,“好像每个齿轮都契合得上的零件,在落满灰尘的、被蜘蛛网缠绕的阁楼一角被找到,然后被安装成时间机器的一个部分,让时光接续起来,同十五年前的那个夏天接续,极梦幻又极真实”。“我”和绿到公园骑车时,一个人牵着一条狗始终在他们身前或身后的视线里,直到两人决定停下时,一人一狗仍没有停下脚步,他们笑说,“那条狗,它要去安徽吧”。其实,在这个故事中,“我”和绿何尝不是那一人一狗,永不停止的脚步,即便落在时代之后,落在他人讶异、不解、同情或嘲笑的眼光中,也依然守着自己内心的澄明。

朱婧的小说从来不是单一的爱情叙事,借由爱情故事的外壳,她提出的是一种精神倡导,在社会的激流中,我们每个人都要找到自己内心的秩序,重建自己的精神准则和行事原则,唯有如此,才能在混乱、异化甚至荒诞之中找到安放内心位置的方法。这也是为什么在《水中的奥菲利亚》中,相隔二十年同一个版本的故事会演化出不同的结局,二十年后的蟹儿同当年沉湖的女学生已完全不同,她是时代的新女性,没有无底线的顺从与卑微,不会成为水中的奥菲利亚。小说结尾,朱婧慈爱地为她的主人公安排了一个“光明”结局:买上一张绿皮火车票,去寻找曾带给他新鲜呼吸和精神宽慰的那条绿皮车路线。只是,堕落至此的他能找到吗,这条寻路之旅会不会变成永恒的惩罚,就如西西弗斯永远推不上去的石头、达摩克利斯头上永远将要落下的剑。

如果说朱婧在《那只狗它要去安徽》《在那天来临以前》《光进来的地方》《鹳》等小说中为我们提供的是一种侧面素描的话,那么在《先生,先生》中,她则让其直接显影,使我们获得一种类似上天的神之昭示。

这种昭示简单地说可以用书中一句话来概括,“得到一种道术去为学,和得到一种道术去生活,道理上却也并无二致,是不能言明道清的内容使我们彼此得到确认。”道术与方术相对,指的是一种真理,在《先生,先生》中,通过“我”对宁先生的悼念,这一道术渐渐清晰。恩师在“我”的记忆中是如此真切,所有深情挚爱的情绪都还原为一个个场景与画面。深秋校园的晨雾中宁先生伫立在谭先生像前,怆然不知时之所至;初雪时节宁先生同学生一起在研究室中品茶言欢;与宁先生走在雨后湿润的道路看到她脸上神驻的荣光;工作后迷失的我收到宁先生寄来的竹雕对联“尚有清才对风月,便同尔雅注虫鱼”;惊喜生日仪式后黯然躲在友人背后落泪的宁先生;韩先生为妻子(宁先生)的每本书做插画和封面,为孩子们的家庭生活作画记录等,凝结在这些珍珠般的回忆中的,是一种放大了的人格形象,全部汇聚在宁先生的身上,形成一种高洁典雅的崇高之美,彰显出人性的光辉。

宁先生的光芒所在,在师道传承,亦在修身齐家,在治学之术,亦在“读中文系的人”,小说充盈着一种古典诗意与典范气质,我们可以毫不费力地从这篇小说中看到朱婧的精神追求和价值取向,她的歌颂与赞美,她对于这种人格范式的高山仰止与见贤思齐。宁先生的完美或许会让人想起小说的虚构性,进而指认作者的理想主义,但是朱婧将百分之百的信任交给她的人物,或许她对台湾学者、作家、翻译家林文月的研究以及敬重也为其塑造宁先生的形象提供了很大加持,总之,在坚定真诚的信仰中,朱婧完成了一次她心中的正典塑造。

回过头来,如果从朱婧全部的创作出发来观察她为我们提供的一束光,这束光可以变幻出多重形象,有时可以是独立磊落的灵魂之爱(《那只狗它要去安徽》《安第斯山的青蛙》),有时可以是对生命原初的母性与父性的回归(《在那天来临以前》《鹳》《猫选中的人》),有时可以是对世俗自我的痛定思痛(《危险的妻子》《殷公子的爱情》),有时可以是对美好圣洁的上下求索(《先生,先生》)。如果为以上所有这些找一个共通的词来修饰的话,我会用朱婧小说中使用频率非常高的一个词——简净。简净既可以指代朱婧小说的语言、叙述方式、故事情节与戏剧冲突,更可以指代她的作品呈现出来的一种写作气象和她的写作追求,简净意味着用轻量与细微搏击出大道至简,在最日常、最平凡的生活中提炼出不受时间、空间和结构秩序制约的金子般的本真,而这一点在当下的社会中无疑具有十分重要的现实意义。

【注释详见《上海文化》】

胡玉乾山东人,主要从事中国当代文学研究,在《文艺报》《中国现代文学论丛》等文学期刊发表相关评论文章若干,曾获江苏文学评论奖。现供职于江苏省作家协会。