家乡人引以为豪的几个家乡著名作家中,邹雷应该是最具“盱眙味道”的一个。作家张贤亮祖藉盱眙,他本人出生、成长均在南京,人格定型和作品定型均不在盱眙,他曾多次回盱眙祭祖,但他的作品里基本没有盱眙痕迹;作家都梁出生在盱眙,显然他对盱眙很有感情,不然他不会用“都梁”这个盱眙古称作为自己的笔名,但他成长不在盱眙,作品中也鲜见盱眙元素。相比他们而言,作家邹雷应该是生在盱眙、长在盱眙,虽然他青年时离开家乡,但家乡盱眙一定在他的记忆深处,因为他的作品中“盱眙味道”比比皆是。我用“应该”这个词,因为这是基于我从邹雷作品里得出的判断,我并没有实际考证。

“城市中校”是盱眙人

邹雷小说《城市中校》可以当着一部史书去读,这本书值得珍藏。多年后你再读这本书,你会越发觉得这本书大胆而真实,大胆到直面当时军队状况,真实到像一部时代记录片。小说涉及到本世纪初和平年代军队部分人员慵懒颓废、尔虞我诈,地方政府部分官员急功近利、层层勾结,房屋拆迁中的种种黑幕和当时社会各种潜规则,作品具有鲜明的时代特征:饭局上爱讲黄段子、喝完酒还能照样开车......

全书并没有提到“盱眙”,但作为盱眙人我完全看出来,主人公朱浩洋是一个从盱眙走出去“混”在部队的城市中校,是一个“混”在南京多年但骨子里还是个“南京养不家”的盱眙人。

他请客吃饭爱到盱眙人开的“第一泉酒家”,爱点盱眙家乡菜:盱眙龙虾、盱眙凉拌、洪泽湖小鱼干、鲶鱼粉丝、酸汤鱼圆、鸡丝烩粉皮、炒地皮菜......

他请领导“放松”直接安排到盱眙铁山寺,还“煞有介事”地安排个“民俗表演”—农家杀肥猪,饭后不忘安排领导到天泉湖去钓鱼......

最主要的是,朱浩洋的行事风格完全是个盱眙人:他爱家乡,他爱家人,他看上去世故圆滑,但骨子里真诚善良。

家乡人碰到事情爱托关系、爱找人,作为在南京军区总院混得不错的盱眙人,来找朱浩洋的家乡人自然少不了。对找上门的家乡人,朱浩洋基本上是能帮则帮,帮不上硬着头皮也要去帮。安排个医院床位、请个专家看病,这对朱浩洋来说不算难事,但他还竭尽全力、放下自傲给家乡政府在省城拉关系争取资金,家乡发洪水时他费尽心思、厚着脸皮去求部队领导、革命老首长调拨冬衣。朱浩洋是自傲的,他是通过自己努力读上军校、“混”上领导,这一路靠得是他自己的勤奋努力和真才实学。但他始终觉得是家乡养育了他,他一直想报恩家乡,谁叫家乡还穷呢,为了家乡他愿意放下自尊和自傲,但凡他有一分力就想为家乡使十分劲。

朱浩洋这个“凤凰男”家中老大平时对自己节衣缩食,暗地里背着老婆不知道贴补多少给自己父母兄妹。为了帮弟弟、妹妹,让他们也过上好日子,他搭上金钱和人脉,把弟弟、妹妹一个个拉扯到省城南京自己身边。为了安排妹妹在自己并不宽敞的家里临时过渡,他那个阶段甚至刻意讨好自己城里老婆。他的南京老婆,结婚时跟他基本是平等的,他来自盱眙小地方,但他是军官,很有前途;她是南京城里人,但她娘家不过是普通工薪家庭,工作单位也很普通。后来他在外面混得风生水起、越来越好,在自己小家地位越来越高,就连在老婆娘家人面前也面子十足。但他可以和老战友美女老板搞搞暧昧,也挺享受青春女下属崇拜的多情目光,但他从来想都没想过要去嫌弃、背叛或抛弃自己结发妻子。他甚至做到了一个盱眙男人最顶级的宽容:原谅妻子的出轨,包容她重新回归家庭。另外他是个好父亲,就算工作再忙、应酬再多,也想方设法和儿子多交流,他给儿子的更多是鼓励。

朱浩洋当然是世故和圆滑的,他要是不够“聪明”,就他所在的那个单位他还不早就被别人玩死呀,更不要说继续高升了。各种腐败手段、潜规则、阿谀奉承、整人踩人手段,朱浩洋不是不知道,也不是不会做,他骨子里不屑这样做,偶尔为之不过为了自保和帮助别人。就连遭人使手段陷害时,他也不过一笑了之。

朱浩洋当然也有慵懒颓废的一面,青年时就参军入伍,和平年代部分军人作风当然直接感染到他,加上年龄上的原因,他同样面临“团以下”干部的苦恼,千军万马都挤在少有的几个晋升名额前,大部分“团以下”不得不面临转业,二次奋斗。业务上那点活早已轻车熟路,毫无新意,未来在哪里却一片茫然。但不同于其他人的躺平或不折手段,朱浩洋内心一直在追求上进,他了解我军现状,更放眼我军未来,他纵观世界,紧盯全球先进,一直想要个更大舞台只为施展心中抱负。

......

邹雷笔下的朱浩洋是个真性情标准盱眙人。

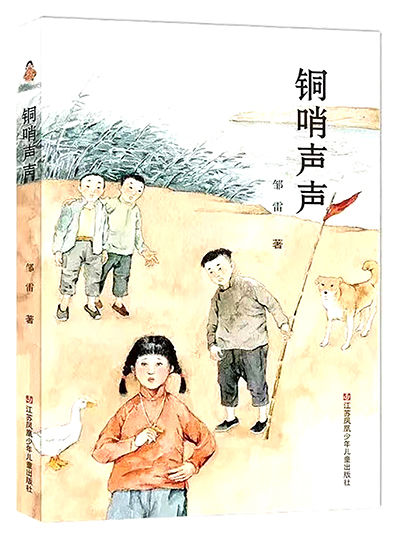

“铜哨声声”里的童年梦

相比于《城市中校》,邹雷作品《铜哨声声》里的“盱眙味道”更是直接,他直接将故事发生地放到盱眙维桥。

邹雷的老家是盱眙县城,但我猜他童年的故乡也就是老老家应该是盱眙下面的乡镇--维桥。我特别能理解邹雷为什么人到中年特别爱写故乡、写自己的童年生活,因为有个阶段我也特别爱写自己的故乡、爱写自己的童年生活,只不过我只是个文学爱好者还不是像邹雷已成作“家”。就在我到处“瞎发”我的“作品”时,我只有初中文化的表弟一眼看出“二哥是想家了”。

家乡盱眙明明离南京仅仅只要一个多小时的车程,但我们仿佛总是很忙,总是抽不出空回家;即使我们抽空回家匆匆一瞥,撤乡并镇、城镇化建设也早已让家乡“面目全非”,再也找不到记忆中的影子。人到中年,越发想家,越发思恋记忆中的那个故乡。

改革开放四十多年,时代像一辆奔驰的列车载着我们滚滚向前,我们在这辆时代的列车上片刻不敢懈怠,生怕一刻懈怠就被抛出这辆列车。年轻时我们拼命考学、拼命找个好单位、拼命高升、拼命买房、拼命给孩子找个好学校,人到中年对镜梳理根根耀眼白发,越来越厌倦成人世界的苦苦挣扎,忽然回忆起童年世界的清纯、无忧无虑、快乐天真,好想一头栽进童年那明明就在眼前却伸手再不可及的梦幻中去,再也不要出来。

《铜哨声声》虽然是邹雷“编”的一个故事,但“奔腾的维古河”、“美丽的杏花村”、“恐怖的水怪”、“‘推磨虫’的魔力”、“惊魂芦苇荡”、“老鳖湾的三声惊叫”,以及新四军在故乡战斗、生活并不是传说的“故事”,无不从邹雷的记忆深处跃然跳动到他的笔端。

眼尖的读者可能会发现,《铜哨声声》里的江苏盱眙维桥人怎么频频到天长、来安这些安徽地方去。其实这是邹雷了解盱眙过往的细节处理:江苏盱眙和安徽接壤,历史上一直隶属安徽,1955年为便于洪泽湖管理才划归江苏。盱眙很多人都有安徽亲戚,我们听着安徽“省戏”黄梅戏长大,黄梅戏里朴素的做人道理也一直保留在盱眙人血脉里:打着猪草依然怀揣天仙配的梦想,为救李郎可以离家园,为情为义从来都是义无反顾。

“行走的学校”小学就听过

邹雷的新作《行走的学校》讲述了1935年,在国家民族危亡关头,一群孩子组成的“新安旅行团”以长途修学旅行的方式,践行陶行知先生“生活即教育”“社会即学校”的教育思想,将个人成长与国家命运结合起来,团结民众,宣传抗日救国主张。

“新安旅行团”的故事,我在小学时就听过,因为新安小学所在地淮安河下镇就在我们家乡附近,这些故事估计邹雷小时候也听过且印象深刻。感谢邹雷用小说再现了那段光荣的历史,让我重温了少年时的“故事”。我觉得邹雷在讲述一段红色故事的同时,也在探讨教育问题。

在小说的最后,邹雷不厌其烦地让“新旅”老团员一一报出自己后来的职业和成就,这些“新旅”老团员不仅没有因为离开校园课堂学习而耽搁学业,反而因为经过社会大课堂的学习和锤炼,大部分都成长为横跨政治、军事、科技、艺术等领域的优秀人才。他们中的许多人,在旅行中不仅增加了阅历,还在实践中找到了自己兴趣所在并发展成为专长,持续精进终结硕果。

我觉得邹雷是在探讨现行脱离生活和社会填鸭式的教育是不是要反思。

建议您给您的孩子买一本《行走的学校》,让他们明白孩子也应该有孩子的责任和担当;建议您自己也读一读这本书,也许对您教育孩子能有更多启发:不要怪孩子没有责任和担当,是不是我们“因为孩子年龄小”过度地保护孩子、不肯放手,让孩子太脱离生活、太脱离社会,让孩子从小就没有机会去深切体会什么是责任和担当?不要责怪孩子对学习不感兴趣,是不是我们千篇一律的教育模式,根本就无法满足不同个性孩子的兴趣所在?

作者:徐波,现任职于南京报业传媒集团