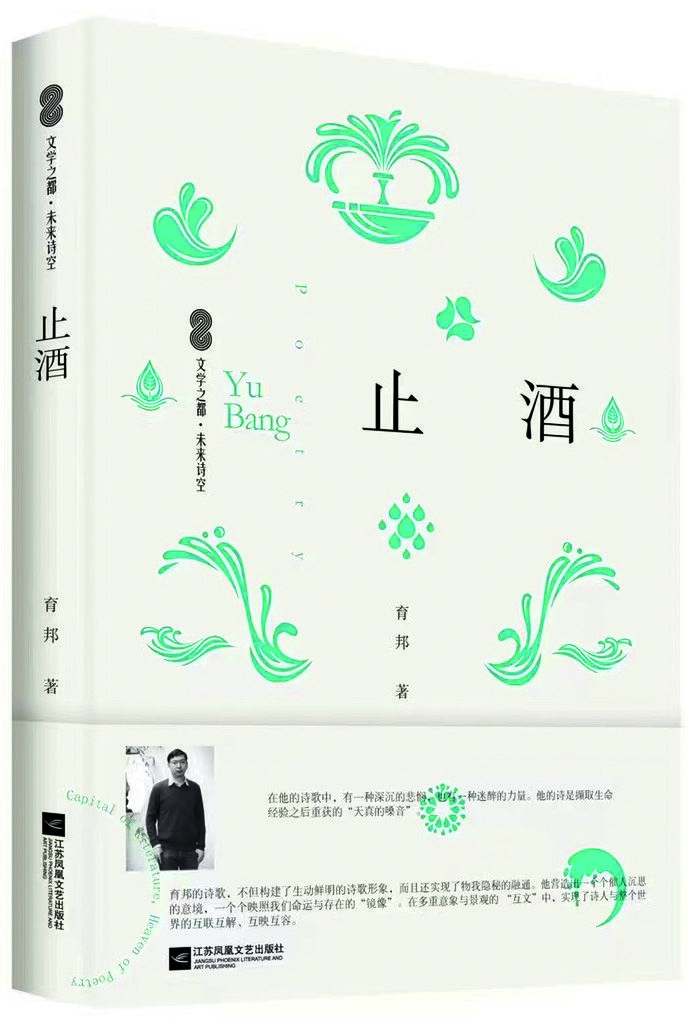

现代诗到底如何界定,就像界定文学本身一般,没有定论。诗歌始于经验,但绝不是对经验准确的复述。归根结底,诗歌是想象的构成,是为了作为诗歌本身而存在。“70后”诗人育邦诗歌的陌生化、想象力和多义性等特质,在新诗集《止酒》中得到了充分的展现。阅读《止酒》是一场有难度的审美体验。书中密匝的意象经由诗人的组合、打磨、渲染,散发出陌生的气质和冷峻的光辉,就像从夜空中辨认出来历不明的星辰。

诗集《止酒》分为三辑,体例清晰。如果以古诗的分类方法来看,“从未停滞的钟摆”属咏史怀古,“你爱过这世界”属山水田园,“看不见的客人”属托物言志。育邦有着深厚的古诗文功底,又熟悉西方现代文学,他的许多作品在形式上是古典的,而内核却是现代的,这使他的诗歌熔铸古今,连通中外,在不长的篇幅中蕴含了巨大的能量和信息。

“使石头显出石头的质感”

“艺术的技巧就是使对象陌生,使形式变得困难,增加感觉的难度和时间长度。”陌生化是俄国形式主义的重要概念,日常物象经过陌生化的艺术加工,“使石头显出石头的质感”,读者获得仿如初见般的审美感受。育邦通过用典、错置和通感等方式来制造诗歌的陌生化,如《豹隐》《草木深》《停云》等标题本身,就是典故的一部分;又如“在时间的灰烬中,我们共同举杯/饮下朝云,最后一杯梅花酒”,《晨起读苏轼》中的饮下梅花酒容易理解,但在常识搭配中,云则多与看、观、望等动词搭配,而饮下朝云正是运用了通感和隐喻的手法,读者或许可以解读为男女相爱,也可以认为是与苏轼的红颜知己王朝云对饮。如此一来,就产生了陌生化的效果。

从题目来看,《止酒》中的众多篇章似乎是诗人的直接经验,夜访大寺、泛舟太湖、偶遇白鹳,如果诗人将这些见闻写成流水体的游记,那么此类诗歌只能沦为平庸之作。在育邦的诗歌中,题目仅仅是生发想象的一个个原点,从原点出发,诗人带我们走向了广阔的时空。在这本诗集中,读者很难发现哪首诗是对具体经验的复刻。以《寂静邮局》一诗为例,诗人来到海边小镇,遇见了一座寂静的邮局,乌鸫像一团黑色的梦降落在屋顶,降落在绿色的邮筒上。“一切喧嚣都停止了”是对客观描述的主观渲染,首节交代了诗人所处的外部环境,第二节没有继续围绕邮局书写,而是将聚焦对象放在了邮局之所以为邮局的信件上面。诗人凭借想象,展现了一封信的前世今生。有的信件从黄昏寄出,有的出于少年之手,有的漂洋过海,而有些信件永远无法抵达。那些凝结着写信人心血和秘密的文字,也消逝于风雪之中。与信件告别,就像送别一位老友,结尾带有某种人生的况味。在该诗的第三、四节,诗人将经由信件生发的思考推向了更深更广处,邮递员送出的信件仿佛谜语,谜底只有写信的人知晓。年轻时那些或激昂或热烈的言语,如今仿若火焰渐渐熄灭,年年岁岁,土豆继续发芽生长,那些由稀饭和咸菜组成的日子,成为“每个人都能找到自己的庙宇”。行文至此,读者不禁恍然大悟,诗人笔下的邮局正是我们所处的世界,那一封封信就是世界中的你我。诗人从作为经验的邮局出发,开启想象的旅程,向读者讲述了“一个更有意义的真理”。

将诗歌的解释权交给读者

多义性是育邦诗歌的又一个显著特点。《我认出了我的一位父亲》是代表育邦诗歌风格的重要作品,这首诗让我联想到保罗·策兰的《白杨树》。策兰在《白杨树》中呈现了5个“母亲”的形象:白杨树、蒲公英、含雨的云、圆星和橡木门。策兰以象征的形式,用这些意象代表了5种状态下的母亲,传达出失去母亲的悲痛和自我身份的追溯。在《我认出了我的一位父亲》中,“父亲”也出现了5次:抽烟的父亲、淌水的父亲、苍老的父亲、佯装的父亲、冷峻的父亲。育邦为这5位父亲提供了不同的出场背景和形象塑造,他们可以是同一人,可以是5个人,也可以是千千万万父亲的缩影。该诗的多义性不仅表现在父亲的形象上,每节诗句的内部同样充满了多义。我们看最后一节:

我从火苗中走出来

我认出了我的一位父亲

他提着一桶水

是的,他要浇灭我

在育邦的笔下,火苗或者说火焰曾多次出现,这或许与诗人的趣味有关,也与火这一意象丰富的阐释性有关。该节中的火苗,读者可以有不同的理解。年轻气盛也好,愤怒暴戾也好,大抵与热烈的情绪有关。父亲提着一桶水浇灭了“我”,可以视为长者对年轻人的忠告,也可以视为父子间不可调和的矛盾。从“俄狄浦斯情结”到弗洛伊德的心理分析理论,父子间的斗争从未停止。浇灭到底作何理解,诗人将解释的权力交给了读者。

优秀的作家总是能创作出包含冲突因素的文本,诗集名曰《止酒》,而书中却不乏关于饮酒的篇章。如“我们对着自己的影子饮酒/柳泉漫溢的泪水,清凉依旧。”(《访蒲松龄故居》)“戴斗笠的人,背对时光,/独自饮下黄縢酒。”(《天仙配》)“薄暮时分,我们取出烧酒,/对饮。一杯接一杯。”(《对饮》)内容与书名的冲突,使这本诗集的内外之间产生了某种诗意的张力。这类似于打算戒酒之人喃喃自语的纠结,又像是诗歌文本对书名倔强的反叛。育邦在上一本诗集《伐桐》中这样写道:“伐木者听不到任何声响/他若无其事,砍下那棵青桐。”当我把《伐桐》和《止酒》对照阅读,一幅有趣的画面在我眼前展开:伐桐的人劳作了一整天,暮色将至,他宽慰自己,还是明天再戒酒吧,于是摆上桌案,与友人在树下对饮开来。