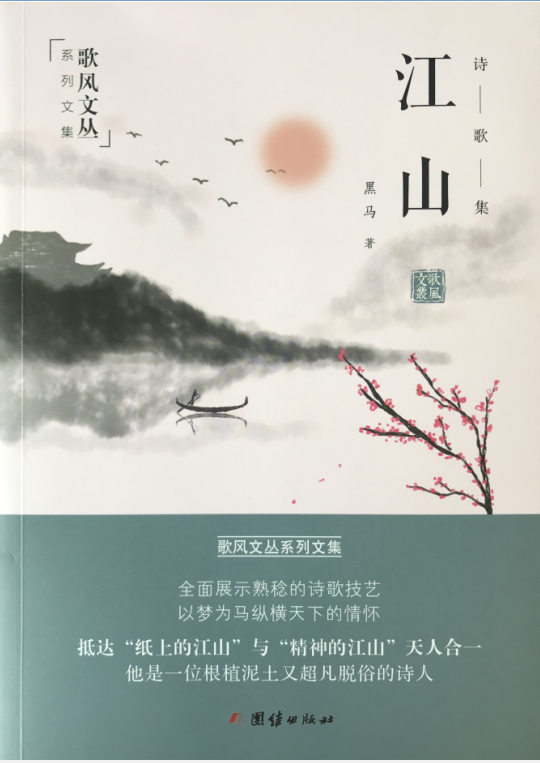

书名:诗集《江山——黑马获奖作品精选集》

作者:黑马

出版社:团结出版社

版次:2019年12月第1版

ISBN:978-7-5126-7687-9

字数:258千字

页码:226

开本:16开

定价:45元.00元(单册) 391.00元(全九册)

内容简介:

《江山——黑马获奖作品精选集》,诗集,黑马著,团结出版社出版发行。该诗集遴选了诗人黑马18年来文学创作精华,聚集并精选了黑马不同时期具有代表性的文学奖项,既是一部个人文学成长史,又是一部精神导图的心灵史。全书分为五卷:卷一为乌金宝石,卷二为青荷明月,卷三为星辰大海,卷四为江山烟雨,卷五为金声玉振。诗人以祖国的大好河山、四季风物为抒写对象,借景抒情,情景交融;托物言志,志趣高远。饱含了赤子一腔拳拳深情,展现了较为全面娴熟的诗歌技艺,以及诗人陡峭的艺术趋向和文化自信,最终完成了“纸上的江山”与“精神的江山”合二为一,呈现出一幅“江山如此多娇”的独特文学景观。

名家推荐:

这位人在苏北的黑马先生,以他那鲜明醒目、不容置疑的覆盖着“苏北”印记的书名和诗行,对我产生了不可抗拒的诱惑。请看我在浏览他的诗歌文本时随手摘抄下的这些令我心有所动、情有所牵的句子:

“我相信,吹拂苏北大地的风是有灵魂的/山峰与小溪相依为命/在岁月的更深处洗亮耳朵”(《温暖的村庄》)

“苏北,此乃一首天然之诗/我的诗篇明亮,澡雪,音韵的袍子悠长/星辰,是那么迷人而遥远/月光像一个孤独的倒装句悬在苏北的夜空”(《月光》)

“我的苏北/正是我心中的江南/泗水亭,顶着大风歌唱/两千多年了/歌风台上的月光仿佛被神擦过似的……/在苏北的乡音里/只有炊烟/还在汉高祖的大风里搓绳”(《月光追随我》)

“不能不提到那所湖上的小学校/那些嗷嗷待哺迷茫的眼神/那个迎着黄昏/教十七个高矮不一的孩子识字的女教师/那散学时近乎单调的脚步声”(《苏北的黄昏》)

“我的苏北啊,有歌有雨的苏北/大风的秩序,浩荡无边/心中装着辽阔的苏北/微山湖的那一方湛蓝的水域/苦难的圣歌,如一方祭坛”(《我的苏北》)

诚然,诗人黑马所讴歌的“苏北”,是比我位于苏中平原的里下河故乡更加“苏北”也更加苍凉、古朴又迢遥的那片天地。虽然我并不特别熟悉,却同样令我神往,因为他的诗心起跳在汉高祖的歌风台下,飞舞在“古黄河的梦境”里,不仅充沛着苏北子弟的豪气,也激荡着每一个华夏儿女的情怀。还因为在他的笔下,我们不仅结识了他生长的那座名叫“大屯”的苏北小镇,结识了他名叫小薇的发妻和他年幼的儿子,还看到了他“总披着一件黎明的大衣/穿行稻田里/如同黑夜中的隐者”的父亲,和他那位已经将名字和一生刻上了墓碑、“对土地的爱是完整的,有风一样的翅膀/有比天空更宏伟的心愿”的祖父……这一切都影影绰绰地代表着耕耘劳作、歌哭生息在广袤、悠久、苦难又光荣的神州厚土的亿万生民,让我们在认识他们的同时,也看到了我们的亲人和我们自己。

当然这部诗集的更多篇幅,还是留给了歌者本人的心志、心境与肖像:

“我住在故乡的心弦上/让一条河流教朦胧的诗篇学会转弯/让河床的卵石做揉碎的词语/把乡村音乐种满天空/大地走动,我歌吟漂泊,随身带着故乡”(《故乡的弦》)

“我的一生要多向花朵和蜜蜂学习/一生的仪式都在/做一盏灯/在广阔的冰天雪地里展开/……把心灵的诗歌提纯结晶/用赤诚的丹心凝聚光芒/我的这一生都在为点亮这盏灯”(《做一盏灯》)

“我要努力点亮这盏灯/让它照亮那些简陋的村舍和苏北大地/照亮那些本应该照亮的事物/一盏灯,把碎银凝成时光偿还今生/一盏灯让我的内心干净”(《我要让一盏灯燃到天亮》)

“守灯的人”、“闪亮的心灯”、“失眠的灯”、“把爱种在一盏灯里”……这类诗句、意象乃至标题,同“苏北”二字一样,几乎贯穿了这部诗集的始终,成为本书的中心主题或谓作者创作思维与情感喷发的支撑点。

作为读者,我最喜爱和欣赏的却是一首题为《秋虫》的小诗,诗中刻画在“辽阔的旷野里鸣啾/把自己的命运跟大地紧紧捆在了一起/唱得豪情满怀/一点也不觉得孤单,幸福得像个孩子”的秋虫唧唧的形象,深深地吸引了我、感动着我。作者如此形容那“执著”又“缠绵”的泥土和草丛中的“秋之吟者”——

“爱的没有章法,爱的一败涂地/秋虫抓住短暂的时光/不问前生今世/秋虫执著的爱,高蹈的爱,惨烈的爱/像一段绝望而坚定的时光/隐逸的人,头戴斗笠,倾听蝉鸣的轻笛”

多么熟悉又陌生、何等廉价又稀缺的“笛声”啊!我想这是“秋虫”的宿命,也是歌唱在天地间的所有“原乡人”的宿命。读者的耳膜与心跳,一定会像经霜的秋叶与融雪的春水一样,从这些执著又朴素的诗行里聆听到它,将它视作纷纷坠落在灵魂深处的满天繁星,仍在集聚火种并且燃烧不熄。我相信,正是这深入人心与大地的“火种”,终将化作那高举着我们希望的火炬,穿越时空磅礴而来,点燃和托起东方地平线上的旭日与霞光。

——冯亦同(著名诗人,现居南京)

我见过黑马,他爽直的诗人性格给我的印象颇深。在《苏北记》中,与他性格迥异的是,他诗歌的质地大都是细腻而内敛的。近几年来,诗人以苏北为背景,创作了大量的诗歌,苏北的一草一木,每一寸天空和大地,每一个亲人和背影,都被诗人深情地歌唱过,而且还将被诗人继续歌唱下去。

黑马主张独立、安静、简单、自适的写作,在《苏北记》中,他也用自己的作品践行了自己的诗歌主张。“在苏北,我想到了星辰、铁轨和月光/汉画像石中的鱼、禽鸟和奔马/大地空旷的梦境/以及把故乡搂在怀里的绿风/火车在转弯,像两匹夺目的火焰//大地突然失去了隐喻/这银饰的月光,这灯烛的思念/让蝴蝶开遍每一个春天/还有这含泪的冷梅/在高高的枝头,开着凋零的花//我多想喊醒每一片卑微的叶子/我多想喊醒一个温暖的词/这原本就有一些寂寥的苏北啊/这被伤害过的原野,仅剩下空洞的思念/大风的故乡,一片苍茫”(《空旷的苏北》),没有华丽的辞藻,没有炫目的技巧,语言简单明净,朴实无华,却为我们勾勒出一幅苏北的画卷,空旷、苍茫、辽远,苏北特有的地域气息扑面而来。作为一本乡土诗歌的合集,《苏北记》中的作品并非充斥着陈词滥调的浮泛意义上的乡土诗。诗人黑马的这些诗歌有对故乡和亲人的赞颂和眷恋,也充满了浓浓的悲悯之情。

再来看他的《青草》一诗:“流水缓慢/青草的歌声打动了月光//青草披着透明的锋芒/你有清澈的鸟鸣,我有透明的羽毛//一根草叶上的水滴/如闪亮的绝句,被风轻轻吟唱//青草在水和天之间/青草韧如竖琴//青草飘荡在风中/有美女的腰肢,有炊烟的宿命”(《青草》),他笔下的《青草》是美的,但又有着炊烟的宿命,而炊烟的宿命是什么呢?无疑就是随风而逝。这是作者简单地在写青草吗?不是,他是在写那方土地上生活着的亲人们,那些渺小如青草、悄然逝去的亲人们。平静的文字背后,是诗人浓得化不开的悲悯。这样的篇章在《苏北记》里并不鲜见。诗人就像一个“反复歌唱着苏北的鸟儿”,用清脆的歌喉,或是嘶哑的嗓音。

在苏北的土地上,现在依然生长着质朴的民风和陡峭的诗境,但毫无疑问,那是在构建一个诗人精神的乌托邦,而诗人的那些诗篇,也终如星辰一般,闪耀着爱与悲悯的高贵而干净的光芒,恒久而璀璨。

——陈劲松(诗人,现居格尔木)

印象中,他那一张胖乎乎的圆脸,偏黑,有海风吹拂过的羞涩,又隐隐刻满了可作小说素材的经历;他上身穿一件白色体恤,一如他诗的质地,柔软而明朗。仿佛被阳光翻晒过,没被晒干的地方,就用火烤。读他的诗,你能读出阳光和火的味道,不烈,毛茸茸的,微暖,像一滴清澈的水,落在干渴已久的唇上。

黑马话不多,他把内心想说的话,全都变成了他的诗行。我惟一记得他说过的话是:我喜欢用我的诗去参加各种评奖,倘运气好,能赚得几个小钱,不图名利,主要是老婆高兴。我欣赏他这种对待生活的态度。他不像有的诗人,只爱诗。他不同,除爱诗外,更爱老婆。你可以说他不神圣,特世俗。但如果一个连老婆都不爱的诗人,他所写的诗一定是值得怀疑的。黑马比起那些一张嘴就大谈主义,玩学术名词,借几个外国人的名字来唬人的诗人要真实得多。他和他的诗都充满了人间烟火气,有血有肉,有笑有泪,有爱有恨。他首先把自己当成一个“人”,其次才是“诗人”。

他的《心上人》是一曲献给“心上人”的赞歌。“心上人坐在我的身体里/一个词接着一个词/带着我进入美妙的仙境/你坐在我心里常坐的那个位置上/细数秋天的心跳//风吹的每一个方向都是爱你的方向/每一次抵达都在我的心坎/你从此住在我的心上/你闯进我的心里来,如入无人之境/画地为牢,教我心甘情愿……”当然,黑马的“心上人”,不止是指他的爱人,更是指生他养他的那片土地。这本集子里一半以上的诗,都是写他的故乡的。故土上的人和风物,都是他情感的依附。“苏北”是一个地理称谓,也是他的“诗学象征”。就像莫言有高密,福克纳有约克纳帕塔法县,雷平阳有云南。任何一个写作者,都需要找到一个能够妥善安放自己灵魂的地方。唯有如此,他的写作才是有“根”和“方向”的。即使这个“地方”,他再也回不去,他也在用诗的名义,进行精神的“返乡”。在“返乡”途中,痛是必然的,惆怅是必然的;但光有痛和惆怅却不够,还得有审视和追问,这是一个诗人的责任和良知。

“我相信,每一个真诚的写作者,都不会离开他脚下的土地,离不开身处的时代和人民,这才是属于作品生命力的东西,否则就是自取灭亡。”这是黑马在其诗集后记里说的话,这句话充分暴露了他写诗的“精神谱系”。他的头脑是清醒的,他并不“癫狂”。他在关于“苏北”的审视里找到了“中国经验”。他骑着自己的马,在城乡之间往返,在历史和现实之间徘徊。“用一只蚂蚁的爱,用小小的动词/来完成祖国的大美/那高举着蜂蜜和梦想的青山/与晨光一起诵经/或者禅坐//一个回家的诗人在路上遇见了祖国/让钟声含着一个人的名字/把叹息和寂寞/交给一年一度的落叶//我们用山谷容纳一生的宽度/让神建造悲伤的塔/让露珠踩着人类的庄稼觐见太阳/闪电和庄稼合二为一/在比喻中死去的,同时将在万物中永生”(《永恒》)。马驮着他的伤痛,他驮着时代的伤痛,迎着西风,既在寻找可供人类生存的理想“栖居地”,也在寻找人作为人的尊严感。

“马”作为一种“骁勇善战”的动物,它的高大形象曾令不少的人羡慕。但在《苏北记》里,我分明看到了一匹马痛楚的歌吟。这匹“黑马”仿佛带着前世伤痕累累的躯体,孤独地在诗行间彳亍而行。它拒绝了成为新的闪电,而是以沉静的速度,自适的节奏,一步步地朝着光明之地,缓缓地完成心灵的抵达。而那个骑在马背上的苏北汉子,正在将他手中的笔,变成诗中的“马鞭”。鞭子高高地举起,鞭打生活,也鞭策自己。

他在借诗藐视这个时代,又在借诗向这个时代致敬。

——吴佳骏(诗人,散文家,现居重庆)

阅读《苏北记》,阅读黑马,我看到苏北大地上最美的一株稻子!迎风而舞!用爱和青春歌唱一片古老的山水,苏北有福了!

诗歌应该写什么?

“我相信,每一个真诚的写作者,都不会离开他脚下的土地,离不开身处的时代和人民,我们相信这才是属于作品生命力的东西。”当我读到黑马兄弟这句,我知道这是苏北之幸!是一株稻子之幸!是一位诗人之幸!也就是说,这里黑马兄弟回答了我们该写什么的问题。

唯有脚下的土地才是能够接地气,才让诗歌有了生命力。是苏北手心擎举起的一株唯美的稻子,让黑马的诗歌横空出世。因此,黑马的诗歌才能在全国各大知名刊物上摇曳、蓊郁,形成一道独特的风景。让我们对苏北的质朴、大气、悠远、轻盈有了神往。那流转的“心灯、薄霜、木门、稻草人、牧羊女、烛火、芦花、五月的蝉、灯笼——”,那一闪而过的“铁匠、守灯的人、弹琴的人——”,苏北的就是黑马的,黑马的就是苏北的,彼此血脉相连。

必须感谢苏北,诞生了一粒优良的诗歌种子。从这个角度说,黑马兄弟的诗歌是真正的有根的,能够汲取大地的营养,不断茁壮。

诗歌该怎么写?

不能不说,阅读《苏北记》,阅读黑马是一种享受!我喜欢黑马兄弟诗歌的大气和唯美!那种空灵、飘逸、如梦似幻。诗歌里的苏北,梦幻般的苏北,阅读之余牵引着我真想去看看。“我喜欢把丰富的想象力和有质地的语言贯穿作品始终,把生与死、怀念和向往、过去和未来紧密结合,营造出似梦非梦、亦真亦幻的感觉,那种极其抒情的浪漫主义情调的确令我入迷。”黑马兄弟如是说。这句,黑马兄弟告诉我们,诗歌该怎么写?!

诗歌去修辞也好,大白话也好,到语言为止也好,但是诗歌的“意境”不能丢。如果诗歌失去了构建意境之功能,诗歌的世界也就坍塌了。这是中国诗歌的血统。黑马兄弟的诗歌意境之美令我叹服。体现了其想象力天马行空的潇洒,语言上能真正打开,极富屈子的浪漫主义色彩。

从这个角度说,黑马兄弟已经形成了自己独特的语言风格。当然,在处理叙事上,近期也看到了黑马兄弟的一些新的尝试。但是其语言的大美、思维的开阔、意境的透彻、唯美,是他抹不去的的底色和气韵。这点,值得我们学习。

诗歌的终极追求

黑马兄弟说:“写作不仅仅是写作,写作本身应该针对公众和时代面临的精神危机予以答复,即文本表现出来的信心、启示和力量。”实际上他说出了他自己对诗歌的终极追求。

我曾一度追问诗歌的功能问题。诺贝尔文学奖得主切斯瓦夫·米沃说诗歌是拯救;于坚说诗歌要能让人学会热爱生活;雷平阳说诗歌要具有审美和社会功能;徐俊国说诗歌让人学会感恩和爱——我觉得文无定法,似乎都是也都不是。而黑马兄弟提出的“信心、启示、力量”我很是赞同。前提是对公众、时代的关注,证明黑马兄弟对诗歌的功能的确有自己的思考,并且站在了时代和社会的平台上。他关注精神和内心,表达信心、启示和力量。能够悟到这个层面,窃以为不亚于某些所谓的大师们。

我在黄海之滨向苏北竖大拇指,感谢你为诗坛擎举起一株有良知、有责任心、有大爱的稻子!

——赵大海(诗人,现居青岛)

黑马是刘邦的同乡,他是从黄昏一路乘骑刘邦的遗风、驰马星奔的诗人。他心中装着大苏北,沉浸在故乡已逝的江山中,起风歌唱。他书写了一个立体的时空交织的苏北。上面是星光闪砾,字里行间挂着他自己的灯火。他的灯光来自薪火相传,来自苏北的精神深处。他是精神背景化为自然意象,独具创造之心关于造境达界的诗人。

是苏北抓住了诗人,使他辽阔、苍茫又内心一团锦绣。

在这境界中,下雪也是一场仪式。《大雪的仪式》:我多次爱上苏北雪林中的宁静/向上是无限蓝的天空/冬天的远处,秃杨树上有乌鸦在坐禅/它用安静瓦解着内心的暴风雪//满纸的泪水,一路向北/写着梅花,写着雪/我想在浓浓的黄昏中倾诉衷肠/在苏北,眺望苍茫大地。

苏北历史的光辉被凝聚成一个黄昏的时刻,在这个重要时刻,诗人总有无端的泪水。那些逝去的英灵也许会感到那世上有人无端地想哭。“我站在苏北的中央,听风的呼吸,花的歌唱/而天空,却落满了雪”诗人自问除了诗人“还有谁愿做这大地上守灯的人/锁住村庄的落日”?历史像落日沉没,当年大风歌让后生诗人吊古伤今,吟痛了心中诗句:“落日下的歌风台,一次次高过黄昏的白杨/坐满天空和雨水的苦歌/让我流浪一生的笛声/守住泗水的渔火/大风吹亮你的星空,也吹亮我的星空”(《苏北怀古》)。

清澈的泗水已被黄河杀死,夺去河床,最终连河床也消失了,化为漫长的淤泥。所谓故道其实就是泗水的遗墟。诗人敏锐地发现:“黄河故道,两千年的大风飞沙/磨秃了树枝的尖锐”。故黄河比起泗水来说是短暂的,作者所说的两千年暗指这两条河流的重叠,词语覆盖着词语。“被星月一次次照耀的黄河故道/正被思想的沙粒/轻轻搬走”,只要低头思想,故道就不是黄河的了,也不是泗水的了,沧海桑田,故道里可能涌动着耕田。有河就有源头,它的尾巴流到哪里并不是历史长河的心脏。正本清源,诗人说他在写黄河源头一样的诗。“月朗星稀,仿佛一个世纪/它们被迫回溯到河流本身,历史的源头/灵魂以西,诗人成为河流/是春风吹活了大地上的石头”(《源头》)。河流淤实了,诗人就是河流。大地即使沦陷了,但石头也能在诗歌中复活。

徐州不是历史的尾部,它其实是一个源头。彭城上空寿星闪耀,这里被史书记载就是黄帝真正的初都涿鹿所在,麋鹿啸嗷群雄逐鹿。黑马似乎有神启一般写下:“像一场宗教/把天空抬高的人们,正被内心的闪电唤醒/我胸中的麋鹿开始了忧伤的奔跑”。

诗人就是一群执意从黄昏走向灯火与星空的人。作者一再咏叹,对于普天下诗歌的黄昏来说,“不能不提到苏北的黄昏”。苏北的黄昏燃起所有大自然的元素,并且呈现紫微垣的星空,那一片王者的气象、倾国倾城的佳人丽水。苏北黄昏之下是《披星戴月的苏北》:“大地是一种归宿,草尖上的露滴,摇晃着黎明的光/大地长出毛绒绒的耳朵,深情地呼吸,席卷苏北”。诗人黑马将“苏北,这个词,比任何时候都抱得更紧”,仿佛词语也抱着他的马蹄飞奔。“把天空抬高的人们,正被内心的闪电唤醒/我胸中的麋鹿开始了忧伤的奔跑”。在这时他是孤独的,就像“南天门的神迹”只能独个看见。人杰地灵的苏北的天空充满星君、诸神的光辉,大地也是离地三尺有神灵。

“在我所居住的苏北,神得以安息/木门向南敞开/屋檐下双手可以接到白银/北斗七星舀着月光/抬头,我能感受到大地上的爱与时光”(《木门向南敞开》)诗人说出了他的感动,他感受到大地上的爱与时光。苏北在时光中奔跑,向作者迎面跑来。《我爱时光中的苏北》:时光的旧梯子/交给登高的梦和火焰/遍地秋霜,我身边的穷乡亲/风正在把虚无带走。

迎着浩浩长风,作者必将写出他自己的苏北,而不是李旭的苏北,也不是大卫、胡弦、管一等等的诗歌。这是黑马自个的苏北,是《我的苏北》:“我的苏北啊,有歌有雨的苏北/大风的秩序,浩荡无边/心中装着辽阔的苏北/微山湖的那一方湛蓝的水域/苦难的圣歌,如一方祭坛”。这就是诗歌的烙印,诗人在纸张上按下的手印。诗歌必须要个性,留下那独一无二的指纹。头顶着月光和星光的黑马,星月交辉,他是明亮的,奔向故乡又从心愿之乡出发。“月光是没有边界的情操和闪电”,星宿永留英魂。

“苏北,此乃一首天然之诗/我的诗篇明亮,澡雪,音韵的袍子悠长/星辰,是那么迷人而遥远/月光像一个孤独的倒装句悬在苏北的夜空。”苏北的诗本为天成,像历史和自然自动的分行。诗人需持一株“还魂草”,才能将诗歌的大风与沉睡的灵魂一起唤醒,进入到历史与自然的长河中,点亮不灭的心灯。“还魂草,经卷迷人的河流”,“我数着跌落的星辰,听大地的心跳”。诗人的心灯与苏北的心灯合明,照亮两岸的河水与土地。《苏北的心灯》:“苏北的心灯,熔化了星辰/我和我的梦到底距离星辰还有多远?”达到无间,天人合一,“我内心的麋鹿,淡定,从容地活了下来/这个时候,如果谁没有翅膀都会长出一双来”。

苏北天然是一首大诗,苏北是一种伟大的境界,一般人不容易抵达。但黑马兄写下这样的诗句:那些托举的火焰,遗失的灯盏/冬日寂寥,那些星辰/注定成为我版权的一部分(《苏北造境》),可见他充满了自信和诗意。

苏北,生成着诗歌古老的风气,召唤一代代的诗人去妙手偶得。最后,我期待所有留守故乡的诗人们,驰骋出辽阔的属于自己的诗歌版权。

——李旭(诗人,现居睢宁)

在重读海德格尔《荷尔德林诗的阐释》的时候,我收到了黑马《苏北记》的诗稿,仿佛命运早已注定的安排。这种对应正是海德格尔在《荷尔德林和诗的本质》一文首先列出的荷尔德林的“五个中心诗句”——对黑马来说,无论是在《我为什么写作》一文中的自我认定,还是在苏北构建“诗意的栖居”中,都有一种犹如“决心书”天才式的心灵相通。诗人的“决心书”自然不是普通意义上的,而是一种来自内心整饬的必然性,且不容更改。这就是黑马,没有人强迫他写诗,他只是顺应了内心的召唤,他就像“喜欢睡觉那样喜欢诗”。真正的诗人,正是受控于这种必然性和使命感,胸怀万千意境,吐纳锦绣于笔端。

当一个人在苏北成为诗人,显然正是他得到了那个地方特有的文化暗示,而且他觉得“一首诗我想写得比风轻,比水干净,比尘埃还要低/一首诗将代替诗人活下去/一首诗注定要比诗人活得更为长久”(《一首诗的自白》)。所以,黑马的《苏北记》犹如带着读者去一片诗歌的森林中历险,苏北是“关键词”,是中心,是气场的所在。苏北是具象的,地域性的,更是精神的意旨。苏北是一个古老而又年轻的地方,一方面,诗人在生活中不停地截获着;一方面,诗人在经验中不断地给予着;这样,作为一个地域的苏北与诗歌的苏北,非此非彼?或此或彼?还是亦此亦彼?我喜欢这种纵横交错、互换灵魂的诗意。“大地突然失去了隐喻/这银饰的月光,这灯烛的思念/让蝴蝶开遍每一个春天/还有这含泪的冷梅/在高高的枝头,开着凋零的花”(《空旷的苏北》)这些有着“通感”效果的诗句表达了什么?正如本诗题目中作为副词的“空旷”这个词,暗示了时光的苍茫、大地的苍茫——实际上是内心的苍茫。同时,全诗的排列、混合、转换,也得到了这种效果,而这些诗句的衔接、搭配,在用词上也是十分“考究”的,有一种微观处理上反对“自动”的控制力。

“落日下的歌风台,一次次高过黄昏的白杨/坐满天空和雨水的苦歌/让我流浪一生的笛声/守住泗水的渔火”(《苏北怀古》)这首诗,有一种无理而妙。“落日下的歌风台,一次次高过黄昏的白杨”,这里我们不禁要问:为什么?不是一个为什么,是一组为什么。为什么是歌风台与白杨形成了高与低的对比关系?为什么是“落日下的”和“黄昏的”?为什么是“一次次高过”?为什么是歌风台比白杨高?……实际上在我读到这些诗句的时候,正是若干个“为什么”一同而来,形成了这首诗的张力。这不是素描或图解,而是诗歌在揭示一种事物内在的秘境与联系,一种自内心发生的情感上的浑然一体的联络。接下来,“坐满天空和雨水的苦歌/让我流浪一生的笛声/守住泗水的渔火”。在这里,我确实不知道诗人为何用“坐满”(这个词)天空和雨水来表达苦歌。从诗意上看,天空、雨水可以理解为苦歌之源、发出之地,但若简化之后,把“坐”与“歌”放在一起,似乎是讲不通的。不过,如果诗人决意要这样用,是否有他的道理和考虑?这本该由诗人自己来回答,但这首诗本身已经作出了回答:……/让我流浪一生的笛声/守住泗水的渔火。上面省略的是谁?正是这个“谁?”一问,就让读者明白了为什么诗人用了“坐”这个假定的具有人格化的“苦歌”。有时,诗歌需要这样用象征来保守和打开一些秘密。的确,诗歌是写给心灵相通的人的。正如《空旷的苏北》中:“让蝴蝶开遍每一个春天”。这个“开遍”作为动词,仅仅是源于蝴蝶与花的相似性的一个比喻?还是回应“空旷”并不拒绝的东西,或者说恰恰显示出“空旷”的那种“遍”处都是的状况。好的诗歌,不需要太多的回答,也许这个回答、一切回答、包括任何回答,都是多余的,因为最好的回答都藏在诗歌本身。

在《老屋》一诗中,黑马写道:“一心碎,就想到了秋雨/一思念,就望见了月光/一回到故乡,就听见有人叫我的乳名”。这里,由“一……就……”这种句式建立起来的联系,正如黑马对《苏北记》的命名,都是发生在他自己内心的事实;诗歌的表达,不应讲究逻辑上的对与错,而是展现感觉本身赋予的东西,那才是诗歌最富有生命力的所在。我不想穷究苏北是什么样的,也不想追问什么才是诗人心目中的苏北,尽管这是《苏北记》的丰富性所在、诗意所在。我只想用一个诗人些许的感受,来读一读《苏北记》,假如有一千个诗人读《苏北记》,那就会有一千个不一样的苏北。即便我只读了一部分,但我不认为这是以偏概全,我认为带着随意性挑出来的诗都有一种较高的质地,更可窥一斑而知全豹。

境由心造。在《苏北造境》中,黑马写道:“冬日寂寥,那些星辰/注定成为我版权的一部分/它们充满了诗意,和陡峭的意境”。黑马那种自我认定的书写,已经并将继续让“梦想和诗词一起绽放”(《苏北造境》)。在《苏北记》里,黑马陡峭的意境,仿佛龙脉,已成为辽阔中的、远远的起伏。

——这起伏,才是生命的本真。

——崔国斌(诗人,现居合肥)

有限的生命是一本大书,我们甚至来不及感叹和回顾。

当我的记忆回到我的高中时代,回到李白故里,回到了我走上写作道路的江油中学,上面的某一页有我和黑马兄最初的相遇。在几乎破碎的记忆里,我寻找光芒。并且,试图把我们之间的友谊读成一段故事,故事发生在我的身高永远停留在一米八三的高中时代。某一期《读者》上面,一组诗歌点亮了我的眼睛。要知道那时候的我,还是一个整天在日记本上涂写着自认为诗的懵懂少年。我欣喜若狂,恨不得把作者的名字改成自己的名字。多年以后,我嘲笑自己的胆大妄为。一个名字,尤其是一个诗人的名字,一旦进入人们的视野,便意味着一种光荣而神圣使命,同时也意味着一种高贵而孤独的事业,人类的事业、文明的事业,总而言之,是诗的事业。《读者》上那组诗歌作品的作者,便是黑马。我记住了黑马这个名字,从某种层面上说,我也认识了诗人黑马。我承认,对于一个刚刚开始学习写作的人来说,这种相遇,无疑是莫大的鼓励和鞭策。故事的高潮和结束在于:几年之后,我认识了黑马兄,黑马兄也认识了我。虽然素未谋面,我们却能在这个充满变化和神奇的年代,有幸成为朋友。在充满孤独的今天,诗歌用友谊拯救了诗人。我很高兴。

诗人们从不愿意肯定什么。但乘着诗歌这只大鸟,我们看到了大地的广阔和幽深,看到瞬息万变的世界,所绽放出来的孤独而永恒的光芒。《苏北记》便是这样一种见证,一种膜拜,或者,还是一种仰望。不是每个诗人都能够进入生活,但是,诗人若是没有将自己的灵魂融入作品,就绝对不能算是一部严格意义上的作品。不幸的是,我们有愧于诗。大多数时候,中国绝大部分诗人们,把诗歌的衣服脱了下来,穿在所谓的现实上面。纯粹的诗,犹如大海捞针。诗歌不是武林大会,但自有残酷的一面。就像所有人都是残酷生活的读者一样,我们都在用自己的经历耐心阅读着生活的残酷。如同我所知道的真相一般,一部伟大的作品,往往隐藏着一座坟墓,伟大作品的伟大之处就在于它站在死亡上面,却能够让人感到某种不朽。因此,在我逃离忙碌准备详读《苏北记》的时候,我有一种期待,这种期待,可以说是朋友对于朋友的期待,也可以说是一个诗人对于一个诗人的期待。我可以真诚地表示,显然,后一种期待要强烈得多。

黑马兄的诗集名字取得很漂亮,赏心悦目。对于诗人或者不是诗人的苏北儿女来说,无论作为肉体或者灵魂的故乡,美丽动人的苏北需要这样一些文字,永远地保留和珍藏下去。《苏北记》的诞生,显得尤其珍贵。这个夜晚,我的目光一步步在黑马兄的《苏北记》里徜徉的时候。一个令人心跳、心疼的苏北,一个诗意盎然的苏北,犹在面前呼吸。一个诗人的苏北,一个诗人的幸福和忧伤,亦仿佛跃然纸上。正如诗人在《朴野》中写道的一样:“北是旷远、空灵的/延伸着西汉梦境/风的微尘,带走北国的虚无和寂寞/宁静神秘的归羊/嚼着渐渐被时光吹凉的落叶/田野里的村民,电线上的麻雀/像标点,或者静止的音符/却生动着牛皮卷一样豪迈的大地史诗/这是我一个人的苏北/一个人生于斯长于斯的乡野/落日瑰美,神奇,辽阔/我走过,不惊动前世与来生的花朵/只是走过,像梦的一部分/相对于大地的秘密,我不急促/不放弃/对故乡的爱有着清晰的隐忍/在这首诗的结尾,我还情深地挽留秋风”这样的作品,在诗人黑马的作品集《苏北记》里比比皆是。

这个夜晚,我下落不明。读黑马兄的诗歌,人亦仿佛融入到苏北的呼吸中去了。

《苏北记》,诗风成熟稳健,看似潇洒随意,却自有妙处。诗的背后,隐藏着诗人深沉的爱意和胸怀。实至名归。

——羌人六(羌族诗人,现居绵阳)