在诸多带有“南京基因”的名著中,吴敬梓的《儒林外史》将南京士人与市民的品格书写得淋漓尽致,写出了南京人“菜佣酒保都有六朝烟水气”的日常美学,堪称明清南京社会生活的浮世绘。

鲁迅在评议《儒林外史》时曾感叹 “伟大也要有人懂”, 近日南京作家育邦用五万字的传记《吴敬梓》写下了自己的“懂得”。

《儒林外史》究竟“伟大”在何处?在育邦看来,吴敬梓在成为伟大作家之前,是一个平凡而伟大的人。吴敬梓热爱日常的生活,在他眼里,芸芸众生,无不平等,天下苍生,皆有形状,他为了爱和怜悯而写作。他形容吴敬梓是一颗顽石,在时代洪流中,表面上可能被冲刷得更光滑,但内心却更加坚硬,更散发出本真自性的生命色彩。

对此,同为诗人、小说家的育邦心向往之。

王凡 姜斯佳 / 文

牛华新 / 摄

__01

写作《吴敬梓》,是应中华书局之邀,这是“中华先贤人物故事汇”系列中的一本。

面向大众用五万字的体量浓缩吴敬梓的一生,难度不小。“我与《儒林外史》和吴敬梓之间似乎有生命中某种或明或暗的联系。”这引领着育邦的创作。

和许多人一样,育邦初读《儒林外史》也是年少时,并没有看得很懂。等他到了南京学习、工作,足迹到了书中写到的夫子庙、雨花台、清凉山、玄武湖,他便想起《儒林外史》中那些生活在南京的人,发生在南京的事,再捧起书重读,顿觉格外亲切。

机缘巧合,近年育邦在安徽和县置业,那里距离吴敬梓的老家全椒只有20公里,若有诗人朋友来访,他带朋友们到达的第一站必定是吴敬梓故居。

故居门口那条襄河被育邦写到诗中——“我们微笑,在雪夜登船。/从襄河,到秦淮河。”也被他写进了书中,那是吴敬梓从小生活的地方。33岁那年,吴敬梓也是从襄河坐船移家到了南京,从此成了“秦淮寓客”。

“我也是从外乡到南京来。是一个读者,同时也是一个作者,我是以作者的心理进入吴敬梓的精神世界。”育邦说。

育邦很快找到了走进吴敬梓的路径。在他看来,《儒林外史》是一部散点透视式的小说,不停推进情节的是人物群像,书中涉及的人物有上百个。他着重考察《儒林外史》里的那些人物故事和吴敬梓的生活有怎样的关系,吴敬梓是怎样将听到的故事艺术加工成《儒林外史》中的某个情节、某个细节、某种形象?譬如范进中举,范进的原型是江苏高邮的一个范老爷,中举后发疯了,育邦在《吴敬梓》中,将这一情节设计为早年吴敬梓陪同父亲前往赣榆任职,途经扬州时听到的,他认为这样的处理合乎情理。

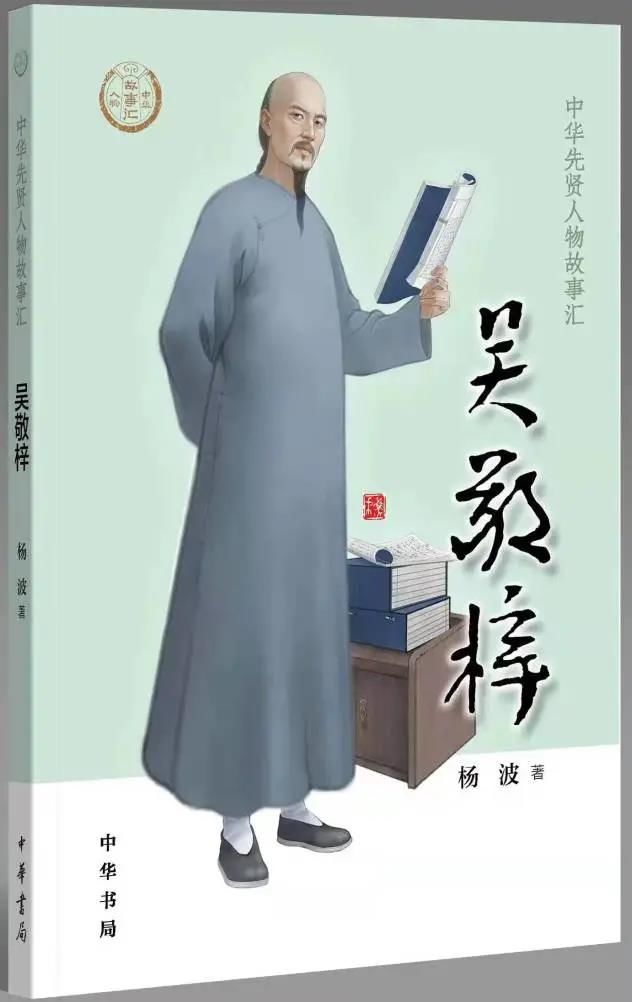

《吴敬梓传》

杨波 著

中华书局

还有《儒林外史》中的周进中举,这个故事在育邦笔下,被安排为吴敬梓好友吴培源的讲述。再比如,《儒林外史》里记述了一段杜少卿领着妻子游清凉山,那其实就是吴敬梓的真实经历。

原来,吴敬梓从生活中汲取了这么多有趣的、他认为深刻反映了那个时代人与精神风貌的素材写进了《儒林外史》,而育邦又巧妙化用《儒林外史》中的诸多典故,穿插到吴敬梓人生的各个阶段中。

“我用这样的方式,使得吴敬梓写《儒林外史》是有生活依据的,而不是凭空想象的。”育邦所做的事情,是尽可能通过更多的细节建构起吴敬梓的生命历程。

__02

当然,作为一本传记,《吴敬梓》的文本力量首先来自对真实历史的考证。从吴敬梓的家世渊源到仕途际遇,从清代的地理建筑到社会时风,育邦以一种实证的精神完成了一次历史的溯源。

古文献学专业出身的他,保留着“穷尽式”阅读习惯,他利用几个月时间,翻阅了几乎所有吴敬梓相关的史料和研究资料。而吴敬梓足迹所到之处,育邦全部一一走访。除了南京、全椒,吴敬梓与友人们游历的仪征、扬州、淮安,还有参加博学鸿词科应试去的安庆,“他走过的地方我都走过了。”历史真实和文学创作的边界在哪儿,育邦很清楚,他要尽力让这本小书“经得起推敲”。

写作《吴敬梓》时,育邦特意选用了“章回体”,这也是对《儒林外史》最好的呼应和致敬。他用八个章节书写吴敬梓的一生,截取哪些人生片段,怎样布局皆有匠心,当然还需兼有“诗意”。比如救张宛玉,就是我们在《儒林外史》中看到的沈琼枝的原型,被写进了《吴敬梓》中,因为育邦觉得这能够反映吴敬梓众生平等、尊重女性的博大精神。

在《吴敬梓》的后半部分,育邦将大量笔墨用于描绘吴敬梓与文人朋友们的交游,一个背负“家声科第从来美”的家族长子突破世俗束缚成为宁静淡泊、寄情文学与山水的一代文豪。育邦还专门设计了“烹茶煮酒论奇人”一章,写奇人,这也是一种致敬。“吴敬梓的小说里记述着每一个平凡的人怎么寻找自己精神上的追求与寄托,这并不是一个特别宏大的叙事,都是我们日常生活中很细微的事,但是直指人心,也常常直指人性中幽暗的领域。吴敬梓笔下的日常反映了一种很伟大的力量。”

在历史的回望中,育邦更希望传达的是吴敬梓和《儒林外史》所生发出的现代意义。

不久之前,育邦和好朋友们就《吴敬梓》开了一次私人分享会,南京大学教授傅元峰谈到的一个观点,让育邦很受启发——我们现在看《儒林外史》,发现吴敬梓并没有这么激烈、苦大仇深地去讨伐或鞭笞科举制度,他对笔下的人物其实是充满悲悯和同情的,他与福克纳一样,是为了爱和怜悯而写作,更多的是关注人的个体命运在这个世界上如何存在。到现在也一样,我们每个人同样面临着自己和时代之间的关系,这也正是《儒林外史》穿越时光的魅力所在。

__03

有意识或许无意识,和育邦聊起他的创作生涯,他会时不时提起吴敬梓。

他将自己青春期最大的叛逆归结为初二、初三时读完了《鲁迅全集》,最早的文学种子便是那时种下的。上了高中,他读到越来越多好的文学作品,譬如在高一时一个礼拜天的下午,他偶然在向同学借来的课外书中遇到卡夫卡,凭一个读者的直觉,感受到文学对他精神世界的“当头棒喝”。到了大学,他更是疯狂地热爱上文学阅读,那颗种子长成了一棵小树。从小说、诗歌到文学随笔,育邦的创作多元而丰富。

“我认为文学不需要规划,就像吴敬梓这样的一个人,他肯定认为他是一个诗人,不认为自己是一个小说家,但是他觉得《儒林外史》一定要写出来,恰恰是因为仅仅用诗歌已经不能表达他和世界之间这种广阔而深入的联系,必须用小说来表达出来。我觉得我的写作可能类似于这样一个想法。同理,《日瓦戈医生》一定是在等待诗人帕斯捷尔纳克。”

《从乔伊斯到马尔克斯》

育邦 著

江苏凤凰文艺出版社

在“诗人”育邦看来,写诗就像武侠小说里的剑道,练到最高层次,看到任何一个打动你的事物,都会写出好的诗,一朵花落下来都有可能。另一方面,诗歌更是生命的积累,内力储存到那个地步,才可能出现那样的“招式”。

而对小说家育邦来说,他在实践一种“趋新”。他把这种“新”定义为形式、技巧和思想上的创新,这就是王国维所说的“一代有一代之文学”。育邦一直格外看重的,是对于人类普遍性和个体精神性的深度挖掘。在今天这个多元化的时代,他并不认为文学就是至高无上的,也有可能是电影,也有可能是纪录片,也有可能是一首歌,“凝视与把握了自己的时代”,“重要的是深刻反映你与这个时代的关系。”

不管是哪一种身份的写作,育邦还是更愿意将他定义为一个热爱阅读的人。正像他在出版的文学随笔集《从乔伊斯到马尔克斯》中,与31位西方世界文学大师跨时空对话,不再满足于教科书式解读,而是实实在在地做了一次纸上和心灵上的长途跋涉。

“我现在编杂志,写一些东西,再看看书,其他也没什么人生的追求,热爱山水,热爱日常生活。写作的追求不是嘴上说,恰恰在每一天的职业性创作中。但总是期望这颗种子给你结出果实,那你活在这个世上会很痛苦,我们应该享受的是生活和美学带给我们的快乐。”

对 话

愿做时代洪流中“顽石”

读品:对世界文学之都南京来说,《儒林外史》有怎样的意义?

育邦:我一直在强调能够最好彰显南京人文精神的巨著就是《儒林外史》,这在世界范围内都能站得住脚。大家都知道都柏林有个布鲁姆日,这是世界上最成功的文学节日,6月16日,这是乔伊斯写《尤利西斯》的日子,也是乔伊斯和他的爱人诺拉定为秦晋之好的日子。在这一天,都柏林每年都要根据书中的内容举行盛大的游行。如果从传播学的角度推广南京文学之都这一品牌的话,也许最合适的就是《儒林外史》,特别是它故事发生在南京的这种场景性,是不是也可以举行相关的文学活动?

读品:中国古代文学和西方文学在你身上似乎形成了一种共融、共振,你怎么看?

育邦:我觉得一切优秀的文学艺术我们都要去汲取。我喜欢中国的古代文学,我早晨起来一般还是读古诗,读七八首之后去上班,同时我也热爱西方最现代最前沿的东西,我这两天在看詹姆斯·索特,他写得很好,譬如《暮色》《光年》。它们并不矛盾,所有的这一切为我们打开一扇扇窗,打开一个又一个精彩的世界,都是值得我们去深入发现与探索的独特风景。对于一个有足够想象力和文学智力的作家而言,中国传统小说和外国现代小说都可以自由进出,在此基础上,才可能创造出某种新颖的作品来。

读品:除了纯文学创作,你也会从事一些主题创作,如何兼顾?

育邦:偶尔会有。这和我曾经的工作经历有关,我把它视为我工作的一部分。我并不是说要刻意去逢迎或者刻意去反对什么。就像吴敬梓,他不是刻意地逢迎,也不是刻意地反对那个时代。他其实很想在科举上获得成功。他留下了“文章大好人大怪”的社会名声,跟主流的价值观不合拍,但他没有去逢迎阿世,如果他逢迎那个时代,他的功名唾手可得。我觉得这就是一个知识分子内心的坚持,是他的见识、他的眼界、他的选择使然。时代是洪流,吴敬梓就是一颗顽石,在水流的冲击下,顽石表面上可能会被打得更光滑,但内心更加坚硬,更散发出它本真的生命色彩。我心向往之。

读品:最近的创作状态怎样?

育邦:最近诗歌创作多一点。有人讲诗歌创作是来了灵感才创作。我认为,诗歌创作跟小说创作一样,需要职业化。所谓职业化,就是你需要写这个作品时,你就要坐下来写。像里尔克,一个伟大的德语诗人,他感觉要写下某些重要作品,就每天强迫自己在那里寻找和等待。他晚年最重要的作品《致奥尔甫斯的十四行诗》和《杜依诺哀歌》,就是这样写出来的。可以说,他是在孤独中迎来自己命运性的巨作。人其实可以通过这种职业化来反对自身的惰性和散漫,艺术招引着我们去做这个事情。到了一定年龄,我们应该更好地理解这种职业化。

本期人物

育邦 原名杨波,1976年生,现居南京。《雨花》杂志副主编。幻想文学爱好者、山水爱好者。从事诗歌、小说、文论的写作。著有小说集《再见,甲壳虫》《少年游》、文学随笔集《潜行者》《附庸风雅》《从乔伊斯到马尔克斯》、诗集《体内的战争》《忆故人》《伐桐》等。