小镇上的苏童

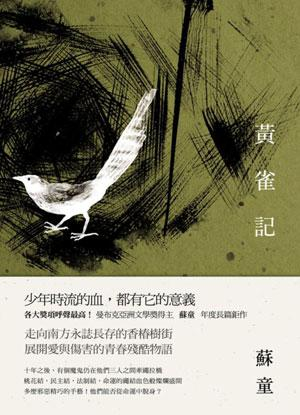

《黄雀记》

苏童著

台北麦田出版公司

2013年6月出版

好像一直存在严肃文学与通俗文学的较量,比立意、比销量、比影响、比受众、比成功,在眼下中国的语境里最后比的还是哪个更功成名就。所以,先不管话题是否有逻辑、是否有可探讨的空间,单就任何论题放置于今日中国的社会环境里,都难免泥沙俱下乱成一片狼藉。按照某种社会价值观来说,会营销的郭敬明和获奖的莫言自然可以比较,谁更成功,变成了一桩可探讨的话题,可这种话题本身的荒诞和无知正好对应了这个蠢相外露的时代。这种虚妄的比较只能诞生在盲目而急功近利的当下吧。

近有微博上对李陀围剿一事,缘起李陀公开批评林达的书。派系之争、主见之辩历来都是文坛的好看大戏。这本身没什么,越面红耳赤越“失控”,以局外人或者社会进步角度来看,都是越能爆发乐趣和新知的好事。可事实是,正如郭敬明与莫言的较量一样,都成了虚妄的一种阐释、一个注脚,自认高明的人站在正确的立场上不肯下来,哪怕聊聊都有损其光明伟大的正确;而狭隘和一鼓作气拿下头等话题的人,却妄自揣测到底是谁占了便宜,到底对方有无资格与自己平等对话。荒诞的格局,从一点点小破事上也能看出来,所谓历史的走向和其深处的气味,正是这样一点点蔓延开来的。

畅销就是成功人士,而用智慧、点子、噱头使之畅销便是高明的商业策略。品位这个东西非常抽象,没有具体色彩和数据,但它非常容易被识别。以近年对市场既能形成冲击力,又可以给读者以品位概念输出的出版机构来说,大多在形式和噱头之间游走,能在销量和质量以及读者(粉丝)期待和尖叫之间掌握分寸的可以说少之又少。在一个标榜成功、贩卖厚黑学的背景里,能指望什么只看品质而无商业考量的人和机构呢?作为个体,除了深陷其中随波逐流以外,已经没有他途可选了。除非圣人和疯子诞生,但即便圣人和疯子也不是都可以凭借一己之力改变世事的,面对独善其身的疯子,我们大多数人会选择敬而远之。冷漠姿态又一次无处躲藏。

对成功的解读当然不仅限于获奖的莫言和畅销的郭敬明,还有看上去在地位和销量都属“掌权派”的余华、苏童等。余华、苏童同时被塑造成中国文学的“掌权派”,当然不仅仅是批评家的贡献,尽管每一段关乎文学史的叙述都将两位并列于诸如“先锋文学”、“当代著名作家”的框架里,但真正使他们得到大众欢呼的都是电影——通过电影改编其原创小说,进而家喻户晓和日进斗金。甚至可以说,当余华、苏童两人携带着蹩脚的普通话出现在戛纳的某网站小制作室里以访问主持人身份亮相时,这也是一件不出意外的事情。当他们在娱乐的视角下被捕捉到时,已经是中年气十足的家伙,在女明星的接连簇拥下,作为观众,我们还能辨认出这是所谓的中国当代作家最具有势力和实力的两位吗?

喜欢甚至是只喜欢小说家的只写不说,写才是构成审美的唯一行为,对于小说家来说,说,最多是增加了解,而非审美之一。倘若一个小说家做不到将自己的说注入一种连同自己小说有关的风度的话,那还不如不说,说,反而会只是漏气、露怯、露馅。

与其说历史选择了余华、苏童这样的作家成为中国严肃文学畅销的楷模,不如说他们与这样的社会和历史紧密地勾结在了一起,既满足读者期待,也让自己成为当今中国人眼中的成功人士。

2006年“第一届中国作家富豪榜”颁布时,苏童就以九百万元的版税收入,荣登作家富豪榜第四位。如今当然江山代有才人出长江后浪推前浪,不仅一批又一批的网络作家和电视炒红的学术明星接连登上作家富豪榜,在一波又一波的CPI高涨之下,九百万也已经不再是个吓人的数字了。按正常的财富膨胀速度和2006年之后苏童不断有新作问世,如今再看,苏童跨越千万富翁的门槛不是难事。金钱财富对一个作家来说意味着什么呢,如果是以此变成达人和名利场上的明星,那金钱就是充满罪恶的东西;但同样以金钱换回来的是自由的话,那么至少金钱仍是造就人类幸福的重要元素。

苏童在《黄雀记》里几乎没有动过金钱的主意,包括“柳生”的偏门发财技巧,以及靠开店经营服装的“马师母”,作家只对他们的人性感兴趣,以及对他们一招招举措和决定之后的荒诞人生感兴趣,而不是他们经营的策略和对金钱的渴望。仅这一点,苏童的《黄雀记》就是与中国当代现实以及他自己产生了断裂的作品,一部背离了自己的泥土和血肉的作品。

当然,作家想写什么就写什么,不仅评论者,任何人都没有理由来要求一个作家要写什么才算合格这种事。但,基于作家本人的入世,却将作品置于一个恍若隔世的异域所发生的态度,这已经可以看做一种不诚实和虚妄了。

有人会因作家的过多摄入现实生活,进而批判其浮皮潦草地被现实玷污,但对于苏童来说,他当然知道现实的力量以及如何摆脱现实的困窘,他写道:“风一吹,旧社会的桂花与竹子在摇曳,新社会的花草和蔬菜在摇曳,他们在一起,正好是历史在摇曳。”如此动人地撇清了历史与现在进行时的勾连,也使一个小说家拥有了应该有的视角。

不知道是不是我有什么天然的屏障或者偏见之类的东西,自己在看当代作家的作品时,总有一种他们并非认真在创作的感觉。苏童在《黄雀记》里也似乎到处流露着一种“大意”和责任感的欠缺,比如在讲述“柳生”被黑势力追缴抵债的马时,慌张、逃命等紧张感扑面而来,不管这是不是作家刻意营造的,给予读者的感受正是如此,犹如悬念小说般的期待难免形成,比如下一步“柳生”会怎样破解危机,以及如何化险为夷大难不死和在之后的有衔接的命运安排。可小说呈现出来的事实是,当逃命中的“柳生”遇到故人“保润”之后便神奇般地从险境中脱身了,换句话说,之前预设的险境和危难都不存在,什么追缴、恐吓都瞬间烟消云散了,“柳生”以最快的速度为下一段传奇上妆穿衣登场了。

这没什么好说的,作为败笔,虽不是大事,但置于整篇小说的阅读来说,犹如让人活吃了二两德国小蠊——不至于致命,但足以呕吐。

我不相信这是作家苏童认真状态下会忽视的小细节,虽不是大罪,但对于长篇小说阅读,这种断裂式的对故事叙事暴露出来的只有大意和荒唐。说这是一部被市场逼出来的作品,或者满足读者粗浅阅读的小说,我都不相信,苏童以千万富翁的身份还至于被出版商或者所谓读者挟持吗?或者说,被速度和效率生逼出来的仓促之作,不应该属于苏童这个级别的作家。

个人行为没必要被所有人理解,正如我不懂苏童等中国作家的不认真和任性一样。《黄雀记》的开头,从一个行为怪诞的祖父开始写起,他以为自己的死期将至,固执地每年要去拍一张遗照,出于对亲人的不信任,他要自己准备这些身后之物。“每年春暖花开的时候,祖父都要去拍照。”这是全篇的第一句,从一个活得已经有点腻烦但就是死在其他亲人之后的祖父怪诞写起,这其实很酷的,甚至整部第一章《保润的春天》读起来都很赏心悦目,既对苏童的荒诞细节充满乐趣,也对整体故事发展有了期待。

论及叙事野心,《黄雀记》从一开始在构建长篇小说的结构和基本叙事语言时,就已经超越了苏童此前的《河岸》和《碧奴》这些作品,如果可以量化的话,我甚至更愿意觉得这部新作是其他两部质量的总和。但说实话,作为读者我接受不了一个如此高级和资深的作家,会在叙事上一再出现败笔。这显然跟责任心或者态度有一点点关系,这种写飞了且无处落地的感觉,真是难受极了。

需要说一句的是,我读的是《收获》上发表的《黄雀记》,据说跟台湾麦田出版的单行本相比有不少删减,对小说家来说,以一种无可奈何的版本见人当然也是一种不得已,这既是大国的一种忧思,也是一种时代的现实烙印。犹如你在欣赏一位美女时,她当时的状态是疲劳工作数日而非最佳气色,当然打了折扣甚至不公平。但以删减版阅读进行评论,大体上应该不会出大错了,即便对小说家本人来说有一种先天存在的不公平气氛,可文学期刊刊载的,那也是作家认定的一种版本,给读者以品评和鉴赏当然也是题中应有之意。

就整体故事环节,苏童抓住了或者说回归了自己擅长的小镇小叙事格局,将两男一女的非正常荒诞经历写成了貌似具有洞察力的传奇——一个执拗,像木头一样,一根筋,精通用绳子的捆绑技术,因被陷害而蹲了十年监狱,“保润”既是故事的主宰者、受害者,也是对变化时代最无能的一种代表,不是他懦弱,而是时代的挤压使其成为了一个被抛弃的人;另一个男人,外表英俊,精确计算商机和人际,小伎俩既帮过他,也害过他,某种意义上,“柳生”才是这个时代如鱼得水的人,混得开、放得开,人人都需要一个“柳生”来让自己的生活高速运转;最后一个主人公是个“仙女”,“仙女”蜕变成“白小姐”之后,便代表着社会最底层的智慧,用玲珑的身体成就自己的欲望,她被强奸,但又同时作恶陷害他人,此后从歌女、小姐一路杀向台湾的二奶,因孕回归人间——三个鲜明的组合,也构成了经典叙事的必要元素,呆、灵、轻,变成了一种对社会环境的认同。换句话说,在作家眼里,这三种人意味着全社会,他们既是支撑起这个日趋败坏的社会的栋梁,也是不可避免地一次又一次沦为底层的分母和蚍蜉蝼蚁。

故事的结局不免给读者留下仓皇之感,这跟小说的部分细节一样,缺乏耐心和细致的编制。两男一女最后落得两亡一散(“保润”之死没有交代,但杀人偿命且又是顶着强奸罪名的刑满释放人员,一死是难免的了),“仙女”的去向不明,也许是新一轮沉沦或者新的传奇开始。这些为这部小说迎来“残酷”的标签一点不意外。只是这样短暂的、轻浮地掠过“残酷”表面,而无深入其机理的进入式解剖残酷的格局、现象、内涵,又难免给人以消费“残酷”的印象。青春,激烈而盲目,可这些并非都是一场场戏剧性冲突就能给予全面妥帖解释的,我们作家是否还应该有点对其内部挖掘和深入体会的必要呢?作为读者,得到的不满足显而易见。

“柳生”最后被“保润”用刀子结束了生命,作为被冤枉蹲过大牢的“保润”虽然使用了“民间暴力”这种方式来了断自己的委屈,但却不可看成是一种民间暴力以寻求动态平衡的渠道,因为苏童既没有选择绳子,也没有用可意象化的武器,而只是选择顺手操来的刀子,来结束这样一场残酷的现实。这跟贾樟柯在《天注定》里的埋下的理念看似相似实则相反。民间暴力是否可以存在,当然值得更多的社会学和文学来探讨,而《黄雀记》则在这个向度上浅尝辄止了。

“仙女”最后在死者家属和激愤的群众中落荒而逃的一幕,颇似很多精彩电影中的经典片段,即一个婊子如何在滔天的口水和挖空心思的羞辱中完成自我在肉体和精神上的双重解脱。放纵地任生命做赴死般的旅行,也许只是一次诗意的表白,而实际上对困窘和灾难中的人来说,仍是小清新般的故弄玄虚。

发生在一条街、一个镇的虚无故事,脱离了人性上最邪恶的峭壁之后,我们看到的只有荒诞不经和空洞的戏剧性安排。当然,这也并非苏童或者那一代作家的谬误,而是一个时代就那么慌里慌张地结束了,且不给剧中人一点提示。郭敬明在自己电影处女作宣传时,高声叫嚣老导演过时了——“上一代导演用老的观念去拍电影,没有提供年轻人想看的电影,观众依然还是会看大导演旧观念的作品,但他们会饥渴,想看更年轻的电影。”这句话放入郭敬明赖以成名的老本行里或许也合适,即中国那些老作家还用老的观念去写小说,他们已经满足不了年轻读者的需求了。

用郭敬明充满投机的谄媚和商人的急功近利去瓦解苏童那一代作家的当下写作,不仅当事人会不服气,就连我此时都觉得太荒诞。可现实就是,苏童、余华们正在用自己的行动力和一次次答卷来完成这样的事情,正如当年他们用《少年血》《妻妾成群》《河边的错误》《活着》这样的作品宣告上一代作家彻底完蛋时一样,决绝,不留后路,且干得漂亮。

仔细咀嚼一下郭敬明大言不惭式的宣言吧,“依然还是会看,但他们会饥渴,想看更年轻的”。你今天还不相信《黄雀记》《第七天》会被冷落,成为新鲜一代的淘汰品,但现在的名作家中,还有几个是真正靠文学而不是噱头来撑住脸面的?新鲜的可供文学式阅读的作家作品不是淹没在狡黠和势利的体制和商场中,就是尚未成型就已经改弦更张地离开舞台,这是最坏的时期,所以郭敬明才跑上了舞台,说出了那么一句正确的话。