他笔耕不辍四十余年,是文坛公认的德艺双馨的劳动模范;他出身文化世家,祖父叶圣陶、伯父叶至善、父亲叶至诚均为文化名人;正如贾平凹写西安,迟子建写哈尔滨,王安忆写上海,叶兆言无疑是“南京最好的文化代言人”。

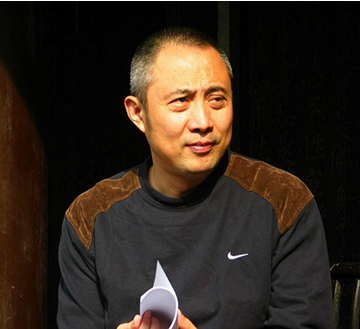

带着这样的印象,我们开启了和叶兆言的对话,与其和风细雨的文字语言一样,他本人清和平允,脸上一直挂着蔼然的笑容。几年前,叶兆言搬到长江边上居住,每日天还未亮便从高层的景观窗向外望去,伴随着太阳的升起,晨雾里的长江渐渐映入眼底,也正是此番景象使得他完成了以南京为据点的长篇小说——《仪凤之门》。接受采访时他直言不讳,“正沉浸在新的创作中‘死去活来’,此时重返《仪凤之门》的故事,思维状态其实挺分裂的。”

叶兆言 一九五七年出生,南京人。一九七四年高中毕业,进工厂当过四年钳工。一九七八年考入南京大学中文系,一九八六年获硕士学位。八十年代初期开始文学创作,主要作品有五卷本短篇小说编年及八卷本中篇小说系列,另有长篇小说《一九三七年的爱情》《花煞》《别人的爱情》《没有玻璃的花房》《我们的心多么顽固》《苏珊的微笑》《很久以来》《刻骨铭心》等,散文集《流浪之夜》《旧影秦淮》《杂花生树》《陈旧人物》等。

一笔一墨,谱写与城市同频共振的人物命运

“我觉得整个故事就是一个人创造了一座城市,是时代创造的英雄,当然也是英雄创造了时代。”仪凤门是南京城北部通往长江岸边的要道,自古以来,官员北上,军队出征,都会经过这里。在这个要害之地附近,叶兆言又设置了一个要害人物——经常拉着黄包车穿梭的杨逵。这个人物极为复杂:读过书,做过车夫,干过革命党,做过大生意,他有机灵勇敢,重情重义的一面,也有背叛家庭,自私自利的一面。对此,他坦言:“人世是什么样,我觉得小说就应该写成什么样。”

谈及杨逵,叶兆言坚定地认为他是传奇的,“我觉得这个人物是远超于我的,我甚至看不到他的天灵盖在哪。”正是通过这种历史与现实维度的碰撞,叶兆言以极具烟火气的笔触谱写出一座城的沧桑,勾勒出一个民族的兴衰,呈现出一首以杨逵为时代缩影的悲凉大气挽歌。

南京大学资深教授丁帆认为,“《仪凤之门》这部小说是整个城市文学的一个巅峰之作,把传统和现代相结合。作为小说是把人物命运和城市命运融合在一起的,《仪凤之门》是南京城市的传记,同时也是人物风景、风俗所构成的历史长镜头。这部作品作为城市文学、地域文学色彩非常浓郁,包括了几个元素,一个就是南京城市的历史和人物的命运,第二个就是南京城市的风景,第三个就是南京的市井风俗,还有一个就是南京人的人物性格特征,大咧咧的性格特征写得很到位。”

一纸一砚,以文字摸索历史与现实的边界

起初,叶兆言是准备把故事放在上海的,因为上海的朋友和他聊道,说上海人有自己的上海,但是全国人民却有个很奇怪的上海,就是香港人拍的上海滩,想看看他能否从另一个角度叙述上海。

但最后为什么又落回南京呢?作为南京最重要的作家,叶兆言的成长轨迹某种程度上就是整个南京城的缩影,虽然他并不喜欢被“南京化”。“一般人觉得我好像开了个南京土特产店,说我在商品店里面经常卖盐水鸭什么的,我觉得做文学不能这样,不是这么回事。我正好住在南京,这是我特别熟悉的地方,就像我们聊天,得坐在这儿,有个凳子,南京就是我的写作最基本的基地,我必须得坐在这个凳子上才能说话。”

南京大学教授张光芒指出,小说借由仪凤门、下关码头、江南水师学堂、阅江楼等这类城市历史空间,以及三仁车行、歆琪记、棺材铺等这类承载人物命运沉浮的空间装置,“细致雕刻了富有南京地域特色的空间实体”。叶兆言巧妙地以仪凤门为支点,串联起了近现代南京城的历史脉络、城市轨迹与百姓生活,进而完成了其南京文学版图的扩张探索:从早期的以秦淮和以鼓楼为中心悄然拓展至下关。

叶兆言说:“真实的场景只是为了让虚构的东西看上去更加真实。在一部虚构小说中过分强调真实,有时候其实是没有意义的。”他认为等到你宽宏大量的时候,认为真实已经不重要的时候,你才真正地开始阅读。因为虚构作品是在追求我们需要的另一种真实,和真相不一样的东西。

△叶兆言《仪凤之门》

一字一生,绘就嵌入生命的文学坚持

叶兆言生于文学世家,祖父辈都与文学结下深厚的缘分,读书、写作并非完全是他个人选择,而是家庭和社会共同作用在他身上的影响。他表示祖父辈给他留下了很多珍贵的经验,例如对于写作这件事的坚持与珍惜。他比谁都要知道写作背后更真实的一面,不是那些崇高的幻象,是疲惫,是枯竭,是无止境的劳动。

让一个作家放弃写作,可以有诸如消耗身体、无法发表、没有读者关注等无限多原因,但一个人其实写不了多少东西的,所以叶兆言更加珍惜写作的机会。“我知道运动员迟早会打不动球,作家迟早也有这样一天。我从刚开始写作就知道这件事情,我只是一直在避免这一天,让它来得晚一点、拖得久一点。”

△叶兆言接受采访

中国作协副主席毕飞宇直言对叶兆言最深的印象,“凭良心说,真正有资格说‘写作是我的生命’的没几个人,叶兆言没有向文学发誓,也没有向生活发誓,但他用他漫长的、强有力的写作告诉我们:写作真的是叶兆言的生命。”

“我觉得写好写坏真的不重要,写出来才是重要的。因为每个人脑子里面都有很多美好、不美好的东西。如果没有把它固定出来,没有把它写出来,它就是不存在的,一旦你把它写出来了,它就活了,它就存在了。”在提及创作《刻骨铭心》《南京传》等作品时,叶兆言说,其实每一部作品写得都不轻松,写作的整个过程就是熬,只不过自己喜欢这样的熬而已。(杜晓晗 张晓蕾)